日光 雲竜瀑東尾根 敗退2

バリエーションコース

Home > Index No.2 > 山行記録 134

アクセス・コースタイム

2017年9月10日(日)

電車:高砂駅[4:45発]-南栗橋、栃木経由-東武日光駅[7:36着]

(定期+株主優待券800円)

バス:東武日光駅[7:40出 奥細尾行き]-神橋バス停[7:46着]

(東武バス200円)

徒歩:神橋バス停[7:50出]-鈴木さん家[8:25着/8:40発]-

-日光東照宮山林の碑[8:55着]-

-前回の敗退地点:標高1050m付近通過[9:35着]-

-見晴台[9:40着/9:55発]-1346mポイント[10:35着]-

-モノレール駅[10:50着]-工事現場[11:13着/11:25発]-

-1491mの小ピーク[11:30着]-

-1603mの小ピーク[12:00着(昼食)12:25発]-

-急勾配の尾根1650m付近[12:35着](ここで敗退)

-モノレール駅[13:20着]-1346mポイント[13:30着]-

-見晴台[13:50着/14:10発]-林道・堰堤[14:50着]-

-ゲート[15:25着]-白糸の滝[15:40着]-

-神橋[16:00着]

バス:神橋[16:00着]-東武日光駅[16:10着]

(東武バス200円)

電車:東武日光駅[16:28発 南栗橋行き区間急行]-

-東武動物公園、北千住駅経由-

-高砂駅[19:34着]

(株主優待券800円+定期)

【はじめに】

8月、山田さんと東北の山に行く約束をしたのに、私は不覚にも足の親指を脱臼し中止にさせてしまった。

(山田さん、ごめんなさい。)

1ヶ月しで痛みもなくなった。

そこで完治を祝し(?)、「(仮称)雲竜東尾根」に再トライした。

前回はヒルの襲撃に遇い1050m付近で敗退した。

そこで今回は、ヒルの時季を外して臨んだ。

9月10日(日)

東武線 下今市駅に近づくと、車窓から黄金色に色付く田んぼが見える。

更にその向こうには、「日光」の山の親子を望むことができる。

特に「雲竜瀑」の先の赤茶けた岩壁は、印象的だ。

今日は、その岩壁が間近に見える尾根に向かうのだ。

空は青空。良い山行が期待できそうだ。

東武日光駅に着くとすぐ「奥細尾行き」バスに乗り、「神橋」のバス停で降りる。

観光シーズンなので、観光客が多い。特に外人さんが多い。

7時50分、「神橋」を出発する。

前回も歩いた舗装道を速足で歩き始め、「稲荷川橋」に着くと、目指す「(仮称)雲竜瀑東尾根」が見られる。

今度こそはと、気を引き締める。

歩き始めて35分、前回お世話になった「鈴木さん家」に着く。

ここで一本取り、ヒル対策をする。

鈴木さんお奨めの虫よけスプレーを吹き付け、ズボンの裾をガムテープで止める。

そしてストックを伸ばし、いざ出発。

下草刈された路を登る。(鈴木さん、ありがとうございます。)

15分程で尾根の分岐に到着する。

分岐に建てられた「日光東照宮山林」の石碑を確認する。

この先、前回敗退した標高1098mのポイントは、難なく通過する。

今日は晴れ。相変わらずの笹原は腰高くらいあるが、ヒルはいなそうだ。

地面の土も湿っている程度で、ぬかるんではいない。

笹原はまだ続くが、杉林はカラマツ林に変わった。

1100mから1150m付近になると、西面が開けた場所に出る。

南は「泣虫山」から「三宿山」「薬師岳」「黒岳」への尾根と「男体山」のドームが青空の下に広がっている。

更にカラマツ林を進むと、急に熊笹が刈られた広い路に出た。

木製の標識には「見晴台」と書かれている。

東に向け「バス停2.0km」。西に向け「滝尾神社3.4km」の標識もある。

ここは「霧降高原」から「稲荷川」に続く「高原歩道」だ。

ところが、進むべき北に向けた尾根には路がない。

踏跡すらない。

カラマツ林に一面背の高い熊笹が続いている。

今日、ここまで赤いテープが一つもなかったが、この先それも見当たらない。

どうやら完璧なヤブコースのようだ。

天気は晴れ。風もなく少し蒸し暑い。

10時少し前、意を決して笹ヤブに踏み込む。

ヤブの深さは膝から肩ぐらい。足元は見えない。

が、勾配が緩いせいか、スムーズに足が進む。

笹ヤブに突っ込んですぐ、哺乳類調査のカメラがあったが、標識はもちろん赤テープすらない。

気に入った。自分が求めてたコースだ。

しかし、おかしい。「黒岳」から見たこの尾根は、やせ尾根に踏跡があったように思えたのに。

40分程ヤブ漕ぎを続け、標高1300mを超えると尾根は狭まり、カラマツ林に代わってツツジに囲まれるようになった。

笹ヤブは低くなり、小ピークと思われるところには公と刻まれたコンクリート杭があった。

小ピークを通過し下りに掛かると、なんとまた視界が開け、「黒岳」への尾根と、そん先に「前女峰」のピークが見えた。

そしてこれから進む雲竜瀑東尾根が「赤薙山」に向かって続いている。

地図のとおり標高1600mから先は急勾配の尾根になっている。

『行けるだろうか?』少し不安な気持ちになる。

苔むした浮石の下りが、人が入り込んでいないことを物語っている。

右には「霧降高原」周辺の原生林が広がっている。

「赤薙山」の山頂には雲がかかっている。完全な晴天にはならないようだ。

西には、堰堤で広がった「稲荷川」の白い河原が見える。

すぐにまた登りが始まる。

広葉樹に囲まれた尾根にまた薄い踏跡を見つけた。

少しすると測量用の赤白のポールを発見した。

そこにはモノレールのレールもあり、終着駅になっていた。

「稲荷川」に面した尾根の崩壊を防ぐ工事のためだった。

そこから先は、作業員が頻繁に歩いていると見え、しっかりとした踏跡に変わる。

クヌギやコナラ、モミジやツツジのやせ尾根を快適に進む。

標高1400mを超えた先で、作業道は南の尾根に向きを変えた。

偵察のため辿ると、大きなロープウェーのワイヤーが設置された工事現場の最上段だった。

ここからエスケープルートには使えない。

しかし、この分岐点は少し広く、背の低い笹の上ならテントも張れそうだ。

その先はまた、踏跡の薄い尾根の路になる。

途中一ヶ所、西側の斜面の崩壊の激しい個所を通過する。

また、この周辺の特徴的な赤い火山岩が露出した箇所も通過する。

この火山岩付近は、砂利がコロのようになり滑りやすい。

帰りは見事にこけて、手の甲が火山岩のトゲトゲの石で傷だらけになった。

ツツジに混じり白樺の樹が増える。モミジは少し紅葉が始まっている。

1491mのポイントを通過するころには周囲はガスに包まれはじめた。

やせ尾根には、相変わらず薄い踏跡が続く。

おそらくシカが歩いた路だと思う。いまだに赤テープは見られない。

目標と言おうか区切りと言おうか、標高1603mのポイントには昼12時に着いた。

ここから先、急勾配の尾根が始まる。

地図の等高線は他とは明らかに違って、細かく積んでいる。

ここで暫し悩んだ。『ここまま尾根まで抜けられるだろうか。』

まだ標高差500mもある。

そこでお昼を食べながら考えることにした。

今日はコンビニのおにぎり2つとチューブ入りゼリー。

10程、おにぎりを食べながら考えた。

出した結論は『斜面の偵察に行き、気が済んだところで引き返す』ことにした。

急勾配の尾根は岩場ではなく、今までと同じ背の低い笹原に、薄い踏跡が続いていた。

1650m付近で息が上がり、ここを最高到達地点とした。

赤い紐を取り出し、白樺の枝に結んだ。

さて、次はいつ来ようか。

「見晴台」からの笹ヤブをまた歩くかと思うと気が滅入る。

何はともあれ、撤退を決めたので下ることにする。

元来た路を天気と同じ曇った気分で歩く。

モノレールの終着駅を通過し、1346mのポイントから、あの笹ヤブを歩く。

(腰まで隠れるほどの熊笹)

笹ヤブの最後、「見晴台」の手前で、笹に隠れた倒木を蹴飛ばし、弁慶の泣き所を思い切り打った。

ものすごく痛くて涙が出た。後で気づいたが血が噴き出していた。

「見晴台」に13:50に到着、ここで大休止。

次回登りで使おうと考え下山コースは西にした。

「稲荷川」側は、踏跡はしっかりしているが笹が刈られておらず、ヤブに戻りつつある。

坂道まで進むとやっと路は開ける。

更にトラロープが張られたトラバース路を抜け、沢の音が近づくと、そこに水場があった。

水場のすぐ下は、林道(舗装道)で、その先で「稲荷川第10上流砂防堰堤」に出る。

車も通れるくらいバカデカい堰堤を右岸に渡り、林道を進むとゲートがあった。

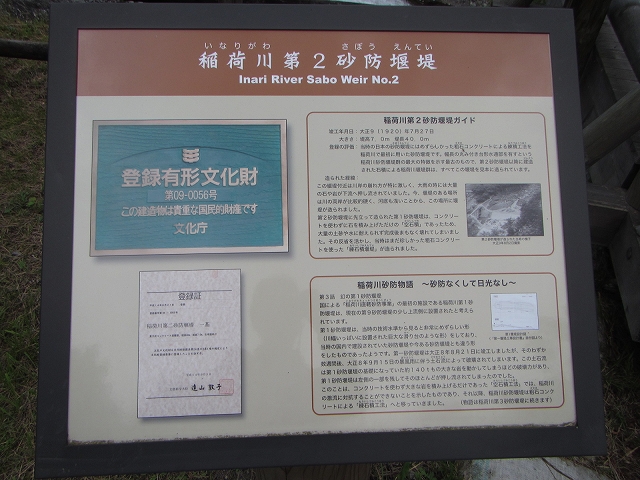

そこには「稲荷川」に掛かる堰堤が「登録有形文化財」に登録されていることを示す説明版があった。

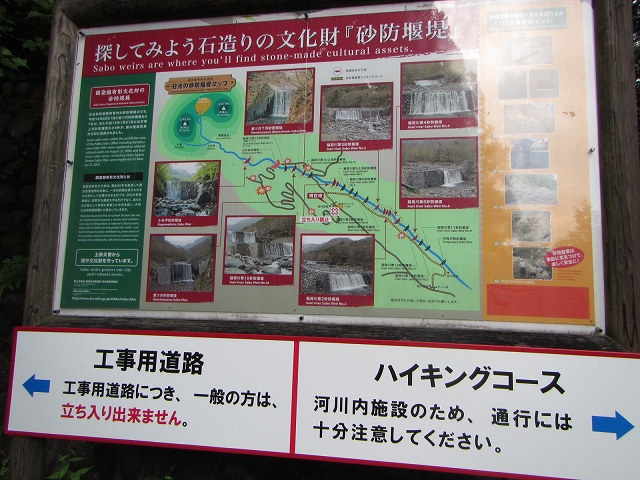

ゲート付近には、他に登山ポストと、堰堤案内板があり、「稲荷川」沿いの林道がハイキングコースになっていることを知る。

そこで少し戻って車が通れるくらい広い砂利道のハイキングコースを歩く。

途中いくつもある堰堤を見学すると、この「稲荷川」に掛かる堰堤が、コンクリート堰堤の基礎を築いた「蒲孚(がま まこと)技師」による設計で、「土木学会選奨土木遺産」になっていることを知った。

敗退はしたが、「日光」のことで一つ物知りになった。

15時30分、ゲートを通過する。

15時40分、白糸の滝を観て帰る。

【編集後記】

今回こそはと挑んだが、 「赤薙山」の手前の急勾配の尾根で、時間切れ敗退となった。

標高差残り500m。無理しないのも山の楽しみ方!

なかなか完登できないこのコース。

なんだか気に入った。

( ^^) _旦~~