日光 雲竜瀑東尾根 完結編

バリエーションコース

Home > Index No.1 > 山行記録 136

アクセス・コースタイム

2017年11月4日(土)~5日(日)

11月4日(土)

電車:高砂駅[4:45発]-南栗橋、栃木経由-東武日光駅[7:36着]

(定期+株主優待券800円)

バス:東武日光駅[7:40出 霧降高原行き]-高原歩道バス停[8:00着]

(東武バス200円)

徒歩:高原歩道バス停[8:10出]-見晴台[8:57着/9:10発]-

-1346mポイント[9:57着]-

-モノレール駅[10:00着]-工事現場[10:22着]-

-1491mの小ピーク[10:35着]-

-1603mの小ピーク[11:10着(昼食)11:30発]-

-1908m付近 カモシカがいた所[12:51着/13:10発]-

-1983mジャンクションピークの西[13:55着]-

-下山開始[14:10発]-カモシカがいた所[14:55着]-

-1603mの小ピーク[16:56着]-

-1491mの小ピーク[17:39着]-

-モノレール駅[18:00着](ツエルト泊)

11月5日(日)

徒歩:-モノレール駅[6:30出]-1346mポイント[8:00着]-

-見晴台[8:30着]-日光東照宮山林の碑[9:10着]-

-鈴木さん家[9:30着/9:55発]-神橋[10:20着]-

-お土産を買いながら東武日光駅[10:50着]

電車:東武日光駅[11:11発 南栗橋行き区間急行]-

-東武動物公園、北千住駅経由-

-高砂駅[14:00着](株主優待券800円+定期)

【はじめに】

1回目は、ヒルの襲撃に遇い1050m付近で敗退した。

2回目は、 「赤薙山」の手前の急勾配の尾根、標高差残り500mで時間切れ、またまた敗退した。

そして今回、11月の連休、3回目に挑んだ。

入山は、最短で尾根に取付ける「高原歩道バス停」からにした。

時間切れにならないよう、途中でビバークしてもよいよう、ツエルト1泊の準備をしてきた。

それからヘルメット。そしてもしもの時にとロープも持参した。

前回、敗退した1603mのポイントには、前回より1時間近く早く到着した。

こんどこそ!!

さて、その結果は?

それは是非、本文を読んで欲しい。

11月4日(土)

「栗橋駅」を過ぎると、景色が変わる。

稲は刈り取られ、柿の木はオレンジ色の実だけ残っている。

車窓から見える景色はすっかり秋だ。

「合戦場駅」を過ぎるとすぐ左に大きな風力発電のプロペラが見える。

今日も回っていない。

そして、やっと西の向こうに、薄っすら山脈が見え始め、ゆっくり近づいてくる。

気付けば、西の空は青空が広がってきた。

「下小代駅」を過ぎ「日光」の親子の山々が姿を現す。

いよいよだ。

「東武日光駅」に着き、駅前から狙う尾根を見つめる。

今日こそは雲竜瀑東尾根(仮称)を完登したい。

そんな意欲で満ち溢れた朝だ。

駅から「霧降高原」行きのバスに乗り「高原歩道入口バス停」で降りる。

もちろん、こんなところで降りる登山者は自分一人だ。

天気は晴れ。風はなし。気温は15℃。

パッキングを直し、ヘルメットをザックの雨ブタ付け出発する。

(ブルーアイスのザックには、雨ブタの上にヘルメットを付けるように、ネットが隠されている。

ザックを買ってから、初めてこれを使った。)

路は車も通れるほど広い。

笹も下刈りされている。

落葉松の紅葉がきれいだ。

1時間弱で「見晴台」に着いた。

着いたと言うより、戻ってきたと言うほうが正解かもしれない。

そんな哀愁に浸っていたら、目の前をトレランの二人が走り去っていった。

こんなところを?と、不思議に思った。

ここから1時間、笹ヤブを歩かなければならない。

笹の長けは腰ぐらい。

もうヒルの心配はないが、それでもイヤなヤブだ。

完登すれば、戻ってこないのだと自分に言い聞かせ、ヤブに突入する。

今回、登山靴をボロのモンベルから、岩稜登りを考えスポルティバに変えてきた。

笹の切り株(折れて短くなった先端)が、靴横っ腹に当たり穴が開きそうで気が気でない。

50分程してツツジのトンネルが見えてくると笹ヤブも終わる。

1346mの小ピークを越え、苔むした浮石の下りになると、これから向かう尾根が全貌を表す。

恐竜のしっぽのように長い尾根は、緩い勾配で1603mの小ピークまで続き、そこから勾配がきつくなり、1983mのジャンクションピークは雲の中だ。

コルの先には、モノレールの駅がある。

今日は土曜日。

モノレール本体「ニッカリのMA-600」が停車していた。

最大傾斜角度45度とジェットコースター並みだ。

モノレールから先は、治山工事の作業員が歩いているので踏跡が明瞭だ。

その先は、低い笹原の尾根になるが、薄い踏跡、鹿の踏跡と思われる路が続いているので、迷うことはない。

左手には、溶岩が堆積してできた「黒岩」に続く尾根と、「雲竜渓谷」に続く「稲荷川」が見える。

「稲荷川」側が崩壊し大きく切れ落ちている脇をいくつか通過する。

後ろを振り向くと、「鳴虫山」から「三宿山」「茶ノ木平」、更に「白根山」の山脈が墨絵のように連なっている。

更にその奥には、「足尾」の山々までも見える。

山の上には、映画に出てくるような真っ黒い雲が覆いかぶさって、明暗を分けている不思議な景色だ。

低い笹を踏み分け、前回時間切れで敗退した1603mの小-ピークまでの緩い傾斜の尾根が続く。

赤茶けた露岩を通過すると、1603mの小-ピークは近い。

手前の急登を登ると到着する。

11時10分に1603mの小-ピークに到着した。

前回より50分早い。ここで昼飯とする。

いよいよこれからアタック開始。

雨ブタに括り付けたヘルメットを何年かぶりで被る。

11時30分、未知のルートに向け出発する。

さっき見上げた雲が示すように天候は崩れ始め、風が強くなってきた。

これから向かう未踏の尾根。期待で胸が高鳴る。

前回は、1603mの小-ピークの先、標高1650m付近の急勾配の尾根の途中で引き返した。

笹原の尾根に薄い踏跡。

白樺の枝に赤い紐を結びつけ目印にした。

その目印はすぐに見つかった。

笹原の傾斜の厳しい尾根は更に続く。

30分程登ったあたりから、コメツガなどの樹が増え、露岩混じりの草原とコメツガの根っ子の路に変わる。

回りはガスで景色も見えない。

地球上に自分一人しかいないようにさえ感じる。

勾配はきつくなり、露岩は増える。

人が歩いた痕跡など、みじんもない。

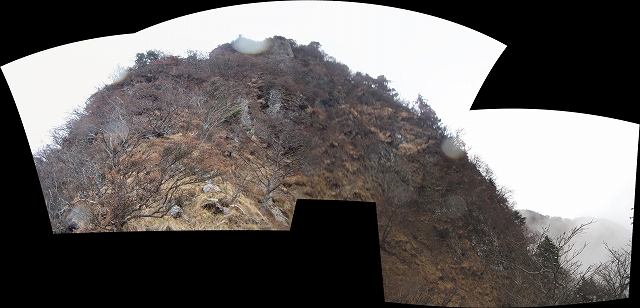

笹が終わってから50分ぐらい緊張した尾根を進むと、大きな岩壁の手前に出た。

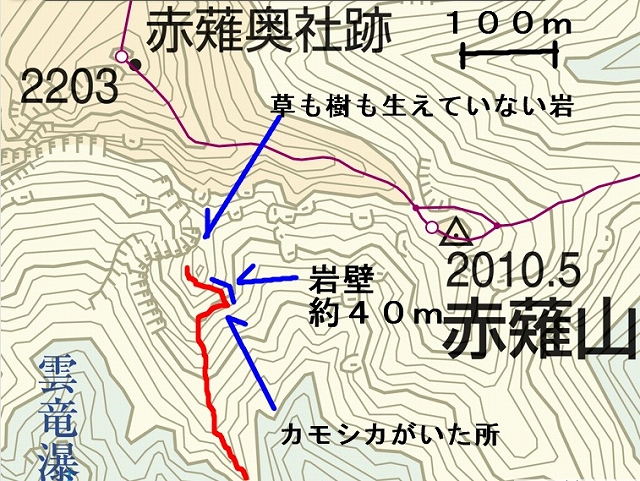

この岩壁の上が、1983mのジャンクションピークだ。

風は益々強くなり、小雪も混じる。

時間は12時50分。まだまだ時間はある。

ヤマレコのアップされた写真を何枚も見て、このジャンクションピークから先には樹木があると予測している。

この岩壁を終えれば、一旦下って残り150m登るだけ。

そう予測して、先を進めることに決める。

しかし、この岩壁をどこから攻めるか。

まずは左(西)を偵察する。

ジャンクションピークの西側は地図で見ると傾斜が緩い。

でもそこに行くまでが切れ立っていて進めなかった。

右手(東)を見ると、なんとそこには「カモシカ」1頭、顔だけこっちに向け、じっとしている。

体が黒いので、最初は「熊」かもしれないと思った。

カモシカがいると言うことは、そこからなら登れるか、と思い尾根の東にトラバースした。

しかし、その先は狭い小段で、背に低いカモシカなら歩けるが、人間は微妙なバランス、小さなホールドでロープないと通過できそうもない。

さらに、通過してもその先がどうなっているか想像がつかない。

行けたとして、その先で詰まったら、また戻れるのかと不安がよぎる。

暫く考えて、岩の斜面を登ることを決めた。

(この写真は、下りで撮影)

ここを登りきり、1983mのジャンクションピークを超えれば、きっと稜線まで超えられる。

そう思って、昔やっていた岩登りを思い出し、岩に手を掛けた。

掴めるホールドは少なく、結局、腕程の太さの木に掴まり、時には指くらいの木に掴まり攀じった。

普段、上半身の筋力は、まったくと言っていいほど使っていないので、すぐに腕がパンパンになる。

その上、ザックが木の枝に引っ掛かり、上がろうとしても上がれない。

途中でザックを下ろし、ロープで引っ張り上げようかと考えたが、枝に引っ掛かり、結局、取りに降りることが予測された。

兎に角、力で登るしかない。

上を見上げて、次のスタンスまで、次のスタンスまでと、じりじり上る。

もう戻ることはないからと自分を励まし、パンパンの腕に最後の力を振り絞り登る。

どのくらいかかっただろう、帰宅後に写真データを確認すると、50分掛かっていた。

その時は、もっと時間が掛ったように思えたが。

登りきった時は、ほっとした。

あとはジャンクションピークの先のコルを超えて、稜線の登りだけだ。

ジャンクションピークの左(西側)に回り込み、稜線を見渡した。

「雲竜瀑」の北面にあたる「赤薙奥社跡」の斜面は切り立った岩場で、バリエーションの域を超えていた。

考えていたコースは、「赤薙奥社跡」の東側だ。

ジャンクションピークの北側のコルに進み、稜線まで150m登るだけだ。

コル側を見ると、自分の目を疑った。

草も樹も生えていない10mもある尖った岩が行く手を塞いでいた。

左はスパっと切れた急斜面。トラバースなんてできそうもない。

そう、この尾根は、これ以上進めないんだ。

そう、この「雲竜瀑東尾根」は、ここで完結するんだ。

天候は、小雪混じりの強風。

時々来る突風にバランスを崩さないように踏ん張ることもある。

更に気温もかなり下がっていた。

まさか、ここまで来て、先に進めないなんて。

まずは気持ちを落ち着かせる。

『今回は1泊の予定で出てきたから、ビバークすることは問題ない。』

『ここでビバークして、明日の朝、天候の回復を待って、明日、下ろうか。』

『いやいや、こんな突風の中、風を避ける岩も窪地もない場所でツエルトなんか張れない。』

『もうこうなったら下るしかない。』

『しかし、下るにしても、あの崖をどうやって下ろう。』

『登るのにもあんなに苦労したのに。』

『崖から落ちるかもしれない。』

すぐ思いついたのは、ロープのことだ。

今回、ヘルメットの他に8mのロープを、もしものためにと担いできたのだ。

そうだ、ロープで懸垂下降するしかない。

そう決めて、一旦来ていた雨具を仕舞い、ロープを出した。

(雨具のままで、あの崖を下ると、絶対、枝で穴を開けてしまう。そう思った。)

この時、8mのロープと一緒に3mのロングシュリンゲも持っていたので、簡易なハーネスを作って腰に巻いた。

(こんなに頭が混乱しているのに、不思議と手が動く。)

そしてロープに簡易ハーネスをシュリンゲをプルージック結びでつなぐ。

懸垂は、ベルトだったら腹を締め付け、厳しいことになていたかもしれない。

ロープを出すと、腕程の樹に通して掴まった。

最初は腕の力だけで下る。

これは行ける。そんな確信が持てた。

1ピッチ、2ピッチ。丈夫そうな樹を探し、ロープを掛ける。掴まって下る。

背中のザックが枝に引っ掛かる。力で振り払う。

下を見下ろす。登ってきたときの踏跡を探し、下るコースを探す。

これを間違うと、東側の急斜面に行ってしまう。

腕がパンパンになる。しかし、そんなことは言っていられない。

今、自分は、重要な局面にいるのだから。

3ピッチ目で、持っていた短いシュリンゲをプルージックにして、ロープに結んだ。

これが腕のパンパンを救ってくれた。

右手でロープ、左手でプルージックを握り、少しづつ下る。

これを何度も繰り返す。そして次の樹にロープを付け替える。

どのくらい下っただろうか。この記録さえ、その時には書けなくて、翌日、帰りの電車の中で書いたぐらいだから。

スマフホのアプリを後で調べたら、標高差は約40mだった。

8mロープを懸垂で使うから、1回で4m下る。概算で10ピッチ、懸垂したことになる。

プルージックで助けられたのも、そんなに長く続かなかった。

片手でロープを握っていないとプルージックを緩められないからだ。

エイト環やアセンダーがあればよかったが、まさか、懸垂下降をすることになるなんて、夢にも思わなかった。

それと、樹に掛けたロープが回収できなかったこともあった。

細い樹しかなく、数本束にしてロープを掛け、4m下ったところでロープを回収しようとしたら、樹と樹の間に引っ掛かり、どうしても外れない。

結局、また4m登り返し、ロープを回収する。

腹が立っても仕方がない。自然が相手。

自分のことは自分で解決するしかない。これが山登り。

あと2ピッチで、カモシカがいた小段にたどり着く。

そう思ってプルージックとロープを交互に握るが、もう限界。

腕はパンパン。とうとうプルージックに全体重を掛けるようになる。

プルージックは、荷重を掛ければ掛けるほどロープに固く締まり、緩まなくなる。

そこは、最後の斜面で、ほとんど垂直だった。

緩めるためにはロープを片手で掴み、一旦自分の体重を支えないとならない。

何度もトライして緩めようとするが、食い込んでプルージックを下げられない。

今度こそと力を込めた時、体から重力がなくなった。

次の瞬間、地面に着地していた。メガネがすっ飛んで手前の樹に引っ掛かっている。

肘と脛が痛い。岩に当たったようだ。

4mぐらい落ちた。でも助かった。心臓はバクバク。

更にバランスを崩し、後ろに一回転したが、斜面で止まった。

この時ほど、命拾いしたと思ったことはなかった。

ちょっと違っていたら、大怪我。斜面を何十メートルも落ちていたかもしれない。

骨折していたかもしれない。

「遭難」が頭によぎり、そして生き延びたことに安堵した、そんな瞬間だった。

時計を見た。16時少し前。日没まで1時間もない。

兎に角、下ろう。

突風は、相変わらずものすごい強さで吹いている。

下れば風も和らぐかもしれない。

でも、分かっている。この尾根に、風を避けられるような、そんな場所がないことを。

それでも下ろう。暗くなったら、ライトを点けてでも下ろう。

踏跡がないのは百も承知。でも今日歩いてきた路だから、暗くても路迷いはしないだろう。

露岩に枯れた草が絡むやせ尾根を下る。

西の空がオレンジ色に染まる。

いつもならきれいと思う夕焼けが、この時は憎んだ。

太陽よ、沈まないでくれ。そう思いながら、急いで下るが。

しかし今日の岩壁の上り下りで、全身の筋肉は疲労し、力が入らない。

ストックに体重を預けるようになるが、これがこける元。

前方にこけないよう思うと、後ろにこける。(痛)

路は笹原に変わり、前回敗退したポイントに着けた赤い目印を発見した。

やっとここまで来たか。少しだけ安心する。

この先、1603mの小ピークを超えれば、後は緩やかな笹原の尾根になる。

あたりは益々暗くなる。途中でライトを出す。

1年前に買い替えたモンベルのライトは、安い割には明るい。

そんな時、南東の空に、オレンジ色に光る、丸い大きな月を見つけた。

夕日の様に、大きくオレンジ色に輝いていた。

写真に撮るが、手ぶれがひどくダメだった。

1430mの治山の工事現場への分岐に着いた。

この先は、作業員の方が付けた踏跡があり、路迷いの心配がなくなる。

そして、ここはテントが張れるほど平らな笹原がある。でも、突風は治まっていなかった。

よし、もっと下ろう。モノレールの駅まで下ろう。

そう決めて、また歩き出す。

18時、モノレールの駅に着いた。

プラットホームのすぐ下に、ツエルトが一張できるスペースがあった。

早速、ザックを下ろし設営を始める。

体はふらふら。足が吊る直前状態。

いつもより時間が掛かったが、寝床ができた。

突風が相変わらず吹いている。ツエルトバタバタ唸る。

でも、中にいれば安心だ。

アルファー米のドライカレーを作る。

その間に、スープをお茶で水分補給する。

季節的に喉が渇かなくなったが汗はかく。生態的には水分を欲する。

でも水場がない尾根の上。水筒の水は節約しなければならい。

デザートにフルーツゼリーを食べ、コーヒーで締める。

生き延びたことに感謝し、シュラフに潜り込む。

月明りで、ライトがいらないくらい明るい。

風の音が気になる。

風の音だけではない。「キャーン」と鹿の鳴き声。

プラットホームの足場の上を小動物が歩く音が「カサカサ」音を立てる。

霧降高原の方向から、車のエンジン音がする。ドリフト族が元気になる時間なんだろう。

11月5日(日)

ドーパミンの分泌が抑えられないのか、昨夜は眠れなかった。

眠れないから寝返りをうつ。でも筋肉疲労、体中が痛く、寝返りうつのもつらい。

そんな状況でも時間が流れる。3時が過ぎてから、やっと熟睡できた。

朝、目が覚めると、もう外は明るくなっていた。

シュラフから顔を出すと、ツエルトから白い霜が落ちてくる。

気温は氷点下まで下がったようだ。

体が痛い。全身が筋肉痛だ。

外に出て、小キジをすます。風は弱まっているが、無風ではない。

今日は、下山するだけ、時間を急ぐ必要はない。

袋麺の天ぷらそばを食べ、昨夜のドリップコーヒーを使いまわしして飲む。

そうだ、別荘に住む鈴木さんに挨拶に行こう。そう思って、ツエルトを撤収する。

7時50分、下山を開始する。

二度と歩くことはないと思って、昨日登ってきた腰くらいまで高い笹のヤブを、今日また、歩かなけらばならない。気が重い。

雨は降らなかったが、朝露で濡れてると思い、雨具の下を履いてヤブ漕ぎをする。

出発して40分、笹ヤブを突破し「見晴台」に着いた。

その先、「日光東照宮山林」に向かう。

驚いたことに、笹が覆いかぶさっていた路は下刈りされ、広い路に変わっていた。

少し進むと、青空が広がり始め、南側が開けた場所に出た。

「鳴虫山」から「三ノ宿山」「薬師岳」「茶ノ木平」の山並みが見渡せる。

右手の「男体山」は、頭を雲に隠している。

「日光東照宮山林」の石碑を右に曲がり、鈴木さんの別荘に下る。

別荘の周辺になると真っ赤に紅葉したモミジが多く見られる。

下草も刈られ、よく整備されている庭だ。

でも、今日は車もない。家まで行ってみるが不在だった。

下小屋で一本とる。

最後にお礼を言って、別荘を後にした。

お土産に、紅葉したモミジの葉を一枚いただいた。

「雲竜瀑東尾根」の思い出にしたいと思う。

【編集後記】

下山して、山田さんから電話があった。

結果を電話で聞くか、それともホームページを見るかと聞いたら、

ホームページを見る、と言う。

だから電話では「完結した」としか言わなかった。

この記録を読んで、その意味がお分かりだと思う。

今回の反省は「突っ込みすぎた」だ。

バリエーションの楽しみ方を超えた山行になってしまった。

この経験を活かし、次もバリエーションコースの山登りを楽しみたい。

「雲竜瀑東尾根」は完結した。もう歩くことはないと思う。

しかし、そこには、自分が歩いた踏跡が残った。

時が経てば薄れる踏跡だが、自分の心には、いつまでも消えない踏跡が残った。

(完)

( ^^) _旦~~