桐生山稜 氷室山から鳴神山

バリエーションコース

Home > Index No.1 > 山行記録 153

アクセス・コースタイム

2019年5月3日(土・祝)~4日(日・祝) 晴れ ツエルト泊

5月3日(土・祝)

電車:高砂駅[4:45発]-(牛田・南栗橋駅経由)-

-栃木[6:33着(JRに乗換)]-

-JR栃木駅[6:42発 高崎行き]-桐生駅[7:29着(わた鐵に乗換)]-

-桐生駅[7:44発 間藤行き]]-沢入駅[8:52着]

(定期+東武線885円+JR線756円+わた鐵930円)

徒歩:沢入駅[9:00出]-(一般道)-

-黒坂石バンガロー・キャンプ村[9:56着/10:00出]-

-碗名条山[11:35着/11:42出]-主尾根[12:47着]-

-氷室山[12:58着]-宝生山[13:20着]-

-十二山[14:06着]-熊鷹山[14:32着]-十二山[15:08着]-

-根本山[15:41着]-1091mポイント[17:10着・ツエルトビバーク]-

5月4日(日・祝)

-1091mポイント[4:25出]-三境山[5:55着]-

-残馬山[7:30着]-白萩山[9:00着]-

-座間峠[9:27着]-鍋足沢の頭[11:12着]-

-椚田峠[12:40着]-鳴神山[13:00着]-

-登山口駐車場[14:20着]

ヒッチハイクで東武線 新桐生駅へ[14:47着]

電車:新桐生駅[15:36発]-(太田駅・舘林駅・久喜駅・北千住駅経由)-

-高砂駅[18:08着]

(東武線株主優待券800円+定期)

【はじめに】

今回の山行は、二転三転して、結局単独で行くことになった。

昨年5月の連休に、山仲間の山田さんと「毛猛山」を落とし、次回は「新潟」の「矢筈岳」を目標に挙げていた。

そして今年4月、天候不順。長期予報は雨。そこで出発を4日遅らせ、その間も山田さんと電話連絡を取り続けた。

その後の気象状況は、上空5500mに寒気が流れ込んで、北日本は落雷の確立が高くなってきた。

しかたなく今年の「矢筈岳」はあきらめ、気持ちを切り替え「奥多摩」に行くことにした。

通行止めが解除された「小川谷林道」周辺のバリエーションルートを山田さんから提案され検討に入った。

家で「矢筈岳」仕様にパッキングしたザックの中身を、シュラフは夏用に、テントはツエルトに入れ替え、出発日を待った。

で、最後のとどめ。山田さんから、風邪を引いたとガラガラ声で電話があり、「奥多摩」雪も中止となった。

とは言え連休はどこかの山に行きたかったので、以前から温めていた「桐生山稜」に泊りで行くことにした。

以前、「氷室山」、「熊鷹山」を日帰りで計画し、市営のバスの時刻表などを調べたが、終点のバス停から登山口までの林道歩きが長く躊躇していた。

今回、泊りとなると、それらの山をまとめて踏むことができる。

それにしても、欲張りすぎ、長い山歩きとなった。

5月3日(土・祝)

「高砂駅」からいつもの始発電車に乗り込む。

乗換駅の「栃木」に近付くと、左の車窓に「日光」の「白根山」から「男体山」「女峰山」が見えた。

「白根山」だけは、ほぼほぼ真っ白だった。

「東武栃木駅」で「JR上毛線」に乗り換える。

途中、「足利フラワーパーク」を通過するが、駐車場は既に車で一杯だった。

連休は藤の花の見ごろとあって、連日、大混雑だ。

「JR桐生駅」で電車を降りる。

「わたらせ渓谷鐵道」、通称「わた鐵」に乗り換えようとするが、ホームが分からない。

駅員さんに聞くと、隣のホームと分る。

会社が違うのに、改札を出なくても乗換が可能だ。

しかし、「わた鐵」はスイカもパスモも使えない。

車内放送で、改札を出て切符を買ってくれとアナウンスされていた。

自分は、社内で車掌さん(女性)に精算してもらった。

列車は気動車が1両だけのワンマン運転だ。

連休なので、車掌さんが乗車していた。

途中、日帰り温泉がある「水沢駅」を通過し、電車の車両を使ったレストランのある「神戸(ごうど)駅」で上り列車とすれ違うため、少し停車する。

目的の「沢入(そうり)駅」には、「高砂駅」を出て4時間掛かった。

「沢入駅」の駅舎は、郵便局になっている。

駅前には、店はなく、自販機あるのみである。

駅前には、タイルで有名な「不二董業」の創設者の生家があり、美術館になっていた。

駅前から一般道を東に向かう。

途中、「黒坂石ダム」を通過し、清流がきれいな「黒坂石川」を眺め、藤や山吹、ミツバツツジの花を愛でながら歩く。

鶯も鳴いていた。

約1時間して、「黒坂石バンガローテント村」に到着した。

丁字路には、「蚕影神社」があり、登山の無事を祈願する。

ネットの記録では、神社の左手から尾根に取付いている。

見ると、丸太の階段が左上に伸びている。

ただ、入口に通行止めのトラロープが張られていた。

それを通過し、九十九折りの登る。

新緑がきれいである。

一旦、檜林に入り、急登を登ると左からの尾根に合流する。

30分ぐらいして右側(南側)が灌木になる。

ナラやツツジが多い。ミツバツツジは五分咲き。

朱色のヤマツツジは、まだ蕾だ。美尾根である。

884mのポイントは10:55に通過した。

歩き始めて1時間少し、標高1000mあたり、樹々の間から北西の山々が見えるようになった。

「皇海山」「庚申山」「白根山」が見える。

北側には、アンテナが立つ「方塞山」も確認できる。

その東側が「井戸湿原」だ。

11:35、「碗名条山」 1151.7m山頂に到着。

眺望はそれほど良くない。

三等三角点の石標がある。

風が強い。桐生山稜、主尾根の方から、ゴーゴーと風の音が鳴り響く。

ここでおにぎりを1つ食する。

「碗名条山」と、1022mのポイントとの中間辺りは檜の植林をしたばかりで、南東が開けている。

そして、植林の保護のシカネットがしばらく続く。

南東にはできたばかりの舗装された林道が、山の斜面を切り裂いて伸びているのが見える。

1022mのポイントを12:18に通過する。

北東の樹が切れて、一部眺望がある。

12:47、主尾根にでる。木製の標識がある。

その足元には石の祠がある。

相変わらず風が強い。気温は高く20℃。少し暑い。

進路を南に変え下る。

少し下ると、また標識があり、左(東)側に峠への下り路がある。

おそらく、北にある林道の峠に続いているのだろう。

12:58、「氷室山」 1123m山頂に到着。

展望は、樹々の間から薄っすら見える程度。

山名板がある。

その先のコブにも、山名板があった。

その先には、神社がある。

石の祠で、石灯篭もある。

この先は、新緑がきれいな落葉松の植林が続く。

路は、主尾根になってから明瞭になった。

10分程で、「大荷場分岐」に到着。

西に向かって「氷室山登山口」と標識がある。

さらに10分後、「宝生山」 1154.3m山頂に到着。

展望は良くない。

アカヤシオが何本も満開だった。

この時期に来られてラッキーだ。

下ること10分、舗装された林道に出る。

「林道 作原沢入線」と看板がある。風が強い。

西側の眺望が良い。

「袈裟丸」から「皇海山」、「白根の山頂」まで見える。

駐車場もあり、3台停まっていた。

林道を超えるとトラバースの路が続く。

途中、10人ほど、登山者とすれ違う。きっと、駐車場に車を停めた方達だろう。

美尾根に、緩いアップダウンの路が続く。

13:48、「中の沢」への分岐を通過。

木製の標識がある。

西に向かって開け、ここからも眺望が良い。

14:06、50m程の登りを頑張ると「十二山」1143m山頂に到着。

樹々に囲まれ、ここも眺望は良くない。

ここから、南の尾根を辿り、「熊鷹山」までピストンする。

3分ほど進むと、「梅田ダム」への分岐に着く。

いろいろ書き込みされた看板で、分かりにくい。

平坦の路を20分ほど歩くと、山頂の櫓が見える。

14:32、「熊鷹山」 1168.7m山頂に到着。

三角点の石標あり。天気は晴れ、風が強い。

櫓(展望台)は3m程だが、登ると展望は360度ビュー。

「赤城山」から、「わたらせ渓谷西山稜」「日光」の主峰「前日光」の山脈。

そして「関東平野」も一望だ。

「富士山」は霞んで見られなかった。

今日、歩いてきた「氷室山」も見えるし、これから向かう「根本山も。明日向かう「鳴神山」方面も遠くに見える。

植林ではなく自然の樹々の山は、春の芽吹きの薄緑色とアカヤシオの淡いピンクに彩られ、春らしい景色が多能できる。

櫓に、「空からみた田沼町の山」と題した鳥観図が描かれていて、「熊鷹山」へのコースが描かれている。

その中に一点、気になることが書かれていた。

「日本列島の中心点」と赤い点が記されている。

場所は、「蓬山」(よもぎやま)ログビレッジの東の尾根だ。

「ヘー!」

「佐野市田沼町」のホームページには、

「日本の北端の岬である北海道宗谷岬と南端である鹿児島県佐多岬を直線で結びます。

また、日本側の海岸線の中間地点と太平洋側の海岸線の中間地点を結び、同じく直線で結びます。

この2本の直線が交わったところが「日本列島の中心点」だと。ちなみに「国土地理院」では、富山県沖を「日本の重心」と言い、他でもいくつか、「ここが日本のへそ・中心ん」だと宣言している。

「十二山」に戻り縦走を続ける。

トラバース路を進むこと10分、「十二山神社」に着く。

本殿は昭和3年に全焼したらしい。

今は小さな石の祠があるだけだ。由来などが刻まれた石碑が建っている。

その祠の前には、大きな鉞(まさかり)がお供えされていた。

神社を過ぎると「根本山」へ100mの登りが始まる。

登り始めるとすぐにアカヤシオの群落が始まる。

尾根の西の切れ立った斜面と根本山の北の斜面が、淡いピンクで色付いている。

なんていう景色だろう。

良いタイミングに来たものだ。

20分程で山頂が見えてきた。

15:41、「根本山」 1199mの山頂に到着。

大きな山名板が立っている。

山頂にもアカヤシオが満開だった。山頂からの眺望は良くない。

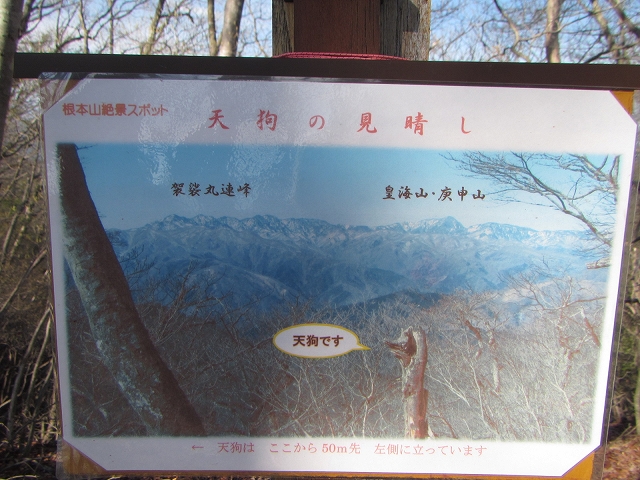

しかし、「天狗の見晴し」から撮られた「赤城山」や「皇海山」「庚申山」の写真が飾ってあった。

おそらく、山頂の北の端に行けば、眺められるのではないだろうか。

山頂には丸太の椅子がある。ここでおにぎりのエネルギーチャージ。

鉄板でできた標識もあり、北に進めば「三境山」に向かうとある。

国土地理院の地図では、その路は記載がない。

今日の幕営地をより先に進めるため、標識を信じ、コースを変える。

当初は、「根本山神社」にツエルトを張ろうと考えていたが、ボロボロらしいので、それはあきらめていた。

15:58出発。

標識どおり進む。

この付近もアカヤシオが満開だ。

50m程進んだところで、南西の斜面に下るよう標識がある。

急な斜面を30m程下る。

次は小さなコブに現れるが、左に巻き路がある。

それは進ます直進する。

踏跡は薄いが露岩のやせ尾根を下る。

そこを通過すると、さっきの巻き路と合流する。

トラロープが張られているので、巻き路も切り立った斜面のトラバースなんだろう。

その先は、露岩になり、下り気味のやせ尾根が続く。

通過すると、広い尾根に出る。

コルを通過すると、登りが始まる。疲れた。

16:35、1100mの小ピークを通過。

アカヤシオの花が多い。

陽が傾き、少し暗くなってきた。

どこにツエルトを張ろうか、場所を選びながら進む。

17:10、1091mポイントを通過。

その先にまあまあ広いところがあり、そこを幕営地とする。

整地を十分にして、百均の銀色シートをグランドシートの代わりに敷く。

今回は、ツエルト専用のポールを持ってきた。

入口側は、ポールを離して立て、出入りしやすいように工夫する。

日が暮れるまでまだ少し時間がある。

まずは水分補給にお茶を沸かす。

西の空がオレンジ色に輝き、そして静かに暗くなる。

今夜の食事は、アルファ米に缶詰のタイカレー。

これがなかなかおいしい。本格的は味だ。

締めは、コーヒーに梅酒を入れて飲む。

寝る前に用を足すため外に出ると、満天の星空だ。久しぶりに見る星空。感激。

シュラフは、羽毛の夏用。それに薄手のダウンを着て寝た。

夜中も寒くはなかった。

寝る前に、明日の行動を再検討。

「鳴神山」を下山後、バスの時間は15時半と17時半の2本だけ。

なんとか15時半に間に合うよう、明日は4時出発と決める。

5月4日(日・祝)

二日目、スマホの目覚ましで3時に起きる。

外は真っ暗。

袋麺のカレーうどんと紅茶の朝食。

1時間では準備ができず、出発は4:25となった。風無し、気温は8℃。

うす暗いが、ライトがなくても歩ける明るさだ。

スタートは緩い下りから始まる。

少しすると、林業で使われたワイヤーロープや滑車が、錆びて放置されていた。

1120mの小ピークは、右(西)に登る。

左側(南)は杉や檜林。右側(北)はアカヤシオが満開だ。

アップダウンの尾根歩きは快適だ。

一ヶ所、広い所では、ルートを間違わないよう地図をよく見る。

そこは西に向かう。

5時10分過ぎ、朝日が差してきた。

5:55「三境山」1088.1m山頂に到着。

天気は晴れ。風はない。

三角点の石標、石の祠あり。

眺望は樹々に阻まれ、それほど良くない。

ここも、アカヤシオが満開だ。

下りは露岩が多い。

クヌギやツツジに混ざって、白樺の樹も見られる。

露岩が終わると杉林に入る。

ルートはそこから左に曲がる。

右にも尾根があるが、間違わないこと。

6:21、1000mの小ピーク着。

下りは、一旦、西に10m行って南に下り、尾根に合流する。西側は檜林だ。

6:40、987mのポイント通過。

檜林の中だ。

その100m先に5mの露岩あり。

そこは左を巻く。特に問題なし。

その先は、苔むしたやせ尾根。緩い登りになっていてる。

回りのアカヤシオの花がきれいだ。

やせ尾根を越えると小さなコルにでる。

そして1080mの小ピークへの登りが始まる。

7:08、1080mの小ピークに到着。

東側は檜林。西側は明るい林にアカヤシオ。

7:20「、残馬山」の一つ手前のピーク。

ここもアカヤシオが満開。

「残馬山」への登りに掛かる。

右側(西)を見ると、「残馬山」の北斜面が見えるが、そこはアカヤシオの群生地と思えるほど、ピンクの花が斜面を埋め尽くしている。

7:30、「残馬山」1107.5mの山頂に到着。

三等三角点の石標と山名板があるだけのシンプルは山頂だ。

下りは、北西に進む。

急な斜面を下るが、ここがすごかった。アカヤシオのトンネル。

そこから見える「残馬山」の斜面もピンクで埋め尽くされている。

今回一番のアカヤシオだと思う。

下る途中に「草木湖」が見える。「わたらせ渓谷」沿いの山々も見られる。

下った950m付近は、ミツバツツジの咲き始めが見られる。

「座間峠」まで、いくつかコブを超えるが、一つ目のコブで登山者とすれ違う。

こんなマイナーな山に、自分以外、登る人がいるなんて。

その方は、「氷室山」まで行くという。

おそらく「座間峠」から来たのだろう。

8:13、コルに到着。

昭文社の地図には分岐になっているが、登山道は見られない。

この付近は、美尾根だ。

8:33、1008mのポイントを通過。

南側は檜林。北側はナラやツツジ。桜が1本、咲いていた。

「岳山」(白萩山)の登りは、檜林の中だ。

左手に小さい沢があり、よく見ると水が流れている。水場になるかも。

8:59、「座間峠」への分岐、「岳山」(白萩山)の手前に着く。

周囲は明るい尾根だ。

9:00、「岳山」(白萩山)1070mの山頂に到着。

眺望はない。

昭文社の地図には、「岳山」となっていたが、山名板は「白萩山」と書かれていた。

分岐に戻り、「座間峠」に向かう。

美尾根が続く。

新緑とミツバツツジの紫がきれいだ。

9:23、峠の手前、996mのポイントに到着。

尾根は北側ここからもダム湖が見える。

桜が1本咲いている。

9:27、「座間峠」に到着。明るい峠だ。

東に下ると桐生市へ。西に下ると「東村」。「神戸駅」へ5km。天気は晴れ、風は微風。

鳥の声が心地よい。

ここからコブをいくつも超える。

5つ目は、1000mの小ピークの東峰。

次の西峰はアカヤシオが満開だ。

西峰からの下りは急だ。

その先で露岩が現れるが、真っすぐ進んだ。

そこは、左(南面)の巻き路を行った方が良い。

その先に露岩のやせ尾根がある。

時々、北側の眺望が開け、ダム湖から「皇海」や「庚申山」が見える。

その先も、アカヤシオと美尾根が続く。

「鍋足沢」の頭への登りは、九十九折りだ。

一旦、山頂から北に延びる尾根に登ってからピークに向かう。

11:12、「鍋足沢の頭」1069mの山頂に到着。ここも眺望はない。

山名板が粉々になっていた。

あとでボランティアの自然保護員 星野さんの話しでは、熊が壊したそうだ。

なんでも熊は石油の匂いが好きなんだとか。

ここで大キジタイム。

緩やかな下り。

途中、小さい露岩がある。

下りきってから、少し登った1075m付近に、茶色い電柱が立っている。

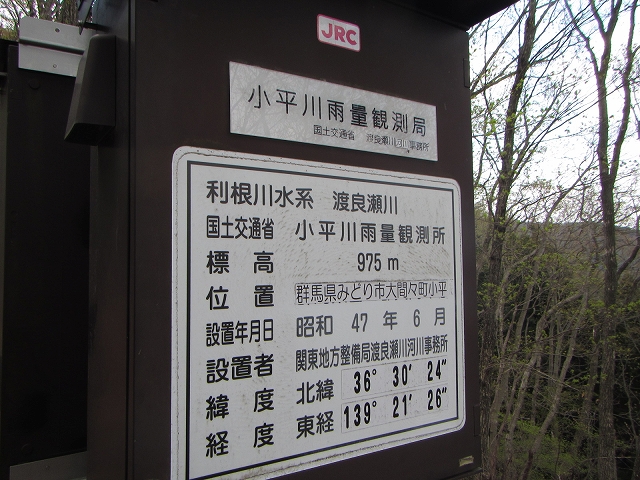

国交省の雨量観測局だ。

11:50、1000mの小ピークを通過。途中、露岩あり。

コルを超え、次の30mの登りが辛かった。

12:08、無名の980mの小ピークに到着。

ピークは3つに分かれている。

ここでお昼のパン食べる。

このころ、雷鳴が聞こえ始める。

空を見ると、北側に黒い雲が面積を増やしている。

下ると眺望が開け、今朝歩いてきた尾根を見渡せる。

春の芽吹きが淡い緑色をしてきれいだ。

そして、露岩のやせ尾根が始まる。

なかなか面白い尾根だ。

下り始めると、地図とは違う西斜面に路が付いている。

しばらく下ると、尾根に戻るようにトラバースする。

雷鳴は益々大きくなる。

でも、まだ今日の行程は続く。

降られずに、間に合うか・・・。

人の声が聞こえると、峠は近い。

12:40、「椚田峠」に到着。

赤い鳥居と石の祠、ベンチもある。登山者が多い。

お茶を沸かしている人もいる。雷の音が聞こえていないのだろうか。

この先は、一般の登山道だ。約100mの登り。

少しばててきた。辛い。

丸太の段々。露岩も多く、アカヤシオも多い。

途中、ヒメイワカガミの保護地があった。

山頂の手前に、第一展望台があり、「桐生市」の市街地から「関東平野」を見渡せる。

「赤城山」も見える。

13:00、「鳴神山」980mの山頂に到着。

ここは、「鳴神山神社」が祭られており、ここで下山の無事を祈願する。

ヤマツツジの赤い蕾を見ながら少し下ると、木製のしっかりとした標識がある。

そこに「桐生岳山頂」とあった。

せっかくだからと10m先の山頂に向かう。

露岩を超えると、そこは360度ビューの絶景だった。

「鳴神山」の東峰が「桐生岳」だ。

山頂は広く、石の祠もある。

ここから見渡せる山の名を書いた標識がある。

今日は、春のカスミで遠望は望めなかった。

それでも周囲の山を確認する。

北の空は、黒い雲で覆われていた。その間も、雷鳴が轟き、急いで下ることにする。

少し下ると広場の一角に建物の屋根が見えた。社務所のようだ。

その右手には、「鳴神山を愛する会」が建てた「なるかみ小舎」だ。

内装はきれいで、自由に使ってよいとのこと。

広場から、下りが始まる。

「カッコウソウ」の保護地がある。

5月が開花時期だそうだが、今回は見られなかった。

石段の下りは、膝にきつい。ストックを杖に急いで下る。

途中、750m付近に水場があり、喉を潤す。

落葉が溜まったゴルジュ、沢沿いの登山道は薄暗い。

と思ったら、とうとう降ってきた。雨具を着る。

その先で、若者4人が、雨具もなしで登ってくる。

カッコウソウが咲いていたかと聞く。

まだ咲いていないと答える。

それより、危険だから下った方がよいと伝えるが、そのまま登って行った。

山頂から下ること1時間、駐車場に着いた。

ホッ!駐車場には、3、4台の車が停まっていた。

雨は本降り。民家の軒先で、ザックから傘を出す。

ここから、2km先のバス停を目指し、傘をさして歩く。

バスの時間に間に合うか?

と、トラックが1台停まっている。これはチャンスとヒッチハイクのお願いする。

すると、運転手の方は、椚田峠で会ったボランティアの方だった。

東武 新桐生駅まで送ってもらう途中、山の話をたくさんした。

【編集後記】

ヒッチハイクさせてもらったのは、星野さん。

伊勢崎市にお住まいで、無報酬のボランティア。

桐生の山の登山道の整備や、植物保護を行っている。

登山標識の設置も行っていて、鍋足沢の頭で見た山名板が熊に壊されていることも知っていた。

良いことをしているのに、行政からは、良く思われていないと嘆いておられた。

登山道を整備していると、「自然のままがいいんだ」などと言われることがあると言う。

自然任せで、登山者により崩壊が始まると、何百年も掛けてできた斜面が、いとも簡単に崩壊する。

それを元に戻すことが簡単ではないことをどれだけの人が知っているだろうか。

桐生の山に精通されている星野さん。今後、情報共有をさせていただきたい。

( ^^) _旦~~