奥多摩 カロー谷経路

バリエーションコース

Home > Index No.2 > 山行記録 ●●●

アクセス・コースタイム

2019年6月2日(日) 晴れ

電車:高砂駅[4:45発]-神田・立川駅経由-小作駅[6:44着]

(定期+JR線918円)

車 :小作駅[7:00発]-東日原自治会駐車場[8:05着]

徒歩:東日原自治会駐車場[8:20出]-小川谷橋[8:43着]-

-石山神社[8:49着]-日原鍾乳洞入口[8:50着]-

-小川の大滝[8:59着-ゲート[9:00着]-

-日原浄水場[9:04着]-カロー橋[9:13着]-

-ハンギョウ尾根取付き[9:15着]-小屋跡[9:25着/9:30出]-

-カロー谷経路分岐[9:38着/9:41出]-水道局看板[9:54着]-

-分岐[10:00着/10:10出]-カロー沢[10:24着]-

-2つ目の橋[10:38着]-3つ目の橋[10:43着]-

-水平路の分岐[11:03着/11:12出]-いばらの小沢[11:22着]-

-カロー大滝[11:28着(昼飯)12:05出]-大ダツ窪[12:27着]-

-東屋[12:30着]-4つ目の橋[12:42着]-

-水平路から尾根に上がる分岐[12:45着]-

-山ぶどう[12:56着]-ハンギョウ尾根(モノレール)[13:00着]-

-1160mの赤テープ[13:18着]-モノレール1000m地点[13:30着]-

-水平路横断[13:23着]-モノレール支線[13:25着]-

-ウインチのエンジン[13:31着]-モノレール500m地点[13:37着]-

-(木の芽採取で休憩)-林道[14:00着]-

-カロー橋[14:22着]-小川谷橋[14:48着]-

-東日原自治会駐車場[15:17着]

車 :東日原自治会駐車場[15:20出]-山田家[16:30着]

電車:小作駅[20:13発]-(立川・神田駅経由)-高砂駅[22:03着]

(JR918円+定期)

【はじめに】

金曜日、山田さんから電話があった。

「妙高」に山菜取りに行って「コシアブラ」と「ヤマウド」をたくさん採ってきた。」

「山に登って、帰りにうちにきて食べ行かないか」と。

「守屋さんの地図」のバリルートは、ほぼ々歩きつくしたと言う山田さん。

残りは「カロー谷経路」だと言うことで、コースはすぐ決まった。

「カロー谷経路」は、知る人ぞ知るクラッシックコース。

一般大衆化せず、ひっそりと影を潜め、バリ好きの登山者の訪れをじっと待っているかのようだった。

帰りに、山田家で山菜の天ぷらとキノコのパスタをご馳走になった。

6月2日(日)

「小作駅」で合流し、山田さんの愛車、2CVで「東日原」を目指す。

今日は日曜日。道路は少し混んでいる。

1時間で、「東日原」に着く。

自治会の駐車場に停め、料金500円を箱におさめる。

バス停には、登山者が一人いて、バスで来た登山者も多かったそうだ。

水場でオプティパスを満たす。

8時20分出発。天気は曇り。風はなし。

20分程で「小川谷橋」に着く。

ここを右に曲がり、「日原鍾乳洞方向」へと進む。

さらに10分程で「石山神社」に着く。

「タワ尾根」は、この神社から登り始める。

その先、鍾乳洞の前には、駐車場整理のおじさんが二人、愛想のない顔で立っていた。

既に観光客がいるようだ。

「梵天岩」の次に「燕岩」の岩壁が目の前に迫ってくる。

有料駐車場を通過し、「小川の大滝」を右に見たら、ゲートを通過する。

看板には、「三叉」経由で「酉谷山避難小屋」には、登山道崩落で通行できないと書かれていた。

でも、「カロー滝」で会った登山者の話では、崩落地にロープを掛けた方がいて、何とか通過できるらしい。

新緑の林道を進むと、「日原浄水場」が現れ、さらに進むと「カロー橋」に到着する。

橋のたもとには「東京都水道局」の水源地を汚さないでの主旨の看板がある。

「カロー橋」から、「カロー谷」に少し入ると、尾根に向かって石段が上がっている。

谷に沿った路とは別れ、石段を登る。

すぐに露岩の急な尾根が始まりる。

路は石垣で整備され、ここが古くから登られていたことがうかがえる。

「ブナ」や「モミ」の樹が茂る急な尾根。九十九折れに登る。

15分程して、少し平坦になった小屋跡に到着する。

かつて林業のための小屋があったのだろうか。

ここで汗をぬぐい、さらに歩みを進める。

蒸暑い植林の尾根を10分程我慢して登ると、また「ブナ」の森に出る。

そこにはピンクテープが貼られていた。

標高は約950m。地図の標高と同じだ。

ここが「カロー谷」経路の分岐だ。

また植林の山に変わり、斜面に作られたトラバース気味の路を進む。

一ヶ所、涸れ沢を超える。

少しすると「ブナ」などの新緑がきれいな開けた場所に出る。

そこには、「東京都水道局」の「水源林事務所」の大きな看板が立っている。

所在地には、「賀郎沢」とカッコ書きされていた。

その近くの樹には、誰かが作った鳥の巣箱が掛けてあったが、壊れて背板だけになっていた。

樹に赤テープが巻かれていて、5本目のテープが分岐だ。

しかし、倒木があり、分かりにくい。

しばらく植林の中の路を進んだが、南西に下る路が見当たらないので、さっきのテープの場所に戻った。

戻るとあんのじょう、薄い踏跡があった。

また植林の山の斜面を若干下り気味にトラバースする。

すると、「ウツギ」の花の匂いがする箇所を通過する。

その先は、露岩の小尾根に着く。

真っすぐ下るようにも思えるが、ここもトラバースする。

すると露岩が点在する斜面に路がある。

時々、石積みが見られる。苔むして古いものだ。

徐々に沢の音が聞こえるようになる。

「ハンギョウ尾根」の分岐から45分、「カロー谷」に出た。

丸太の橋が3本つないで掛かっている。

近くで見ると、かなり腐っていた。そこで一人ずつ慎重に渡る。

沢のきれいな流れに、二人、嬉しい気分になる。

実はそれだけではない。

自分達の地図読み正しかったことも、二人を嬉しい気分にさせたのだ。

左岸に黄色い看板があったが、文字は読めなかった。おそらく山火事注意か。

その近くに、林班 16/15の赤い看板がある。

路は沢沿いに続く。

小滝と釜場が連続する静かで優しい沢だ。

一ヶ所、ガレたところがあるが、難なく通過できる。

徐々に岩が多くなる。

沢沿いの路を10分強歩いて、2つ目の橋に着いた。

ここの橋は力尽きて、真ん中で折れ曲がってしまっていた。

沢の水量が少ないので、岩伝いに難なく渡れる。

右岸に路は変わる。

少し倒木が増える。上流の植林地から流れてきたものだ。

5分して、3つ目の橋に着く。

この橋は、土砂にのまれ半分以上埋まっている。

右岸の路は、まだ先に続いている。

ここにも林班 16/15の看板がある。

渡って左岸に移ると、路は植林地の斜面に続いている。

登り初めに、「水道局」の看板で、ひのきを8,300本植林した記録が書かれていた。

「守屋さんの地図」には、丸印で「注」と書かれている。

それは、急斜面の路が崩れ始めているからだった。

そこは慎重に通過し、植林地を九十九に登る。

20分ほど登って、水平路の分岐に着いた。

古い切株に、トラテープが巻いてある。

「守屋さんの地図」には、古道標と記されているが、見当たらなかった。

水平路を左に少し進むと、白い可憐な蘭が咲いていた。

いつまでも、いつまでもここで、花を咲かし続けて欲しい。

水平路がしばらく続く。

急斜面の路は、丸太や石垣で補強されている。

左下に沢が見えるが、倒木が多い。台風によるものか。

斜面には、遅咲きの真っ赤な「ヤマツツジ」が咲いていた。

滝の少し手前にいばらの密集地があった。

でも、下草刈りがされ、難なく通過できた。

あとで聞いた話だが、登山者が『次に登るために』と、鉈を持ってきて刈ったそうだ。

いばらの先には、小さい流れが「ヨコスズ尾根」から流れてきている。

きれいに見えるが、鹿や猪が多い奥多摩では、飲むのも躊躇する。

いばらの密集地からほどなく、正面に滝が見えてきた。

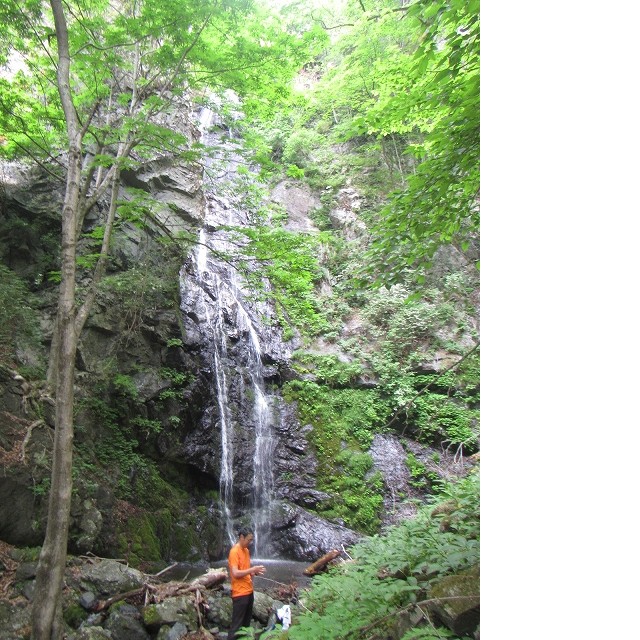

11時25分、「カロー大滝」に到着した。

登山靴で歩いた足跡があり、昨日(土曜日)に誰か登ったのかと思ったら、滝のそばに一人登山者がいた。

滝は約30m程の高さがあり、今日は水量が少なかったが、見事な滝である。

ここにも「ヤマツツジ」が、赤い花で彩を添えていた。

自分達はここでお昼にした。

先着していた登山者の方に、山田さんが話しかける。

自分達と同じ、バリ登山を多くやっている方で、マイナーなバリコースについて情報交換をした。

樹々に囲まれた白糸のような滝を堪能したら、コースの後半を開始する。

滝から少し離れたところに、倒れかけた林班の看板があった。16/15である。

12時5分、出発。天気は曇り。風はなし。

緩やかに登り初め、少ししたところで露岩が見られる。

その小尾根を50m登る。すぐに水平路になる。路は明瞭だ。

尾根を回り込んだところが「大ダツ窪」で、石積みの堰堤がある。

上流は、倒木が多い。雨が降ると、かなりの水量が流れるのだろうか。

その先からは、植林地の水平路だ。

両脇には、苔むした石垣が何か所もある。

尾根を回り込んだところに、朽ちた東屋がある。

林業の方が使うものだろう。

観光用に作ったものより質素な作りだ。

その先に4つ目の橋があった。ここも古い橋だ。

滝から40分、右上に上がる路が現れる。

水平路はこの先も続いているが、ここは地図に忠実に、尾根を登る。

植林の林を九十九に50m登る。

すると、尾根のようなところに出る。付近には「山ぶどう」の太い蔓がある。

ここは落葉が多く、路は不明瞭だが、地図に沿ってトラバースするとまた路が現れる。

「ブナ」が多い斜面を進む。

なだらかになると、「ハンギョウ尾根」の主尾根は近い。

13時ちょうど、「モノレール」が見えた。「ハンギョウ尾根」に合流した。

林班 17/16の標識が立っている。

「モノレール」は、ここから「ハンギョウ尾根」を下り、1160m地点を真っすぐ南西の尾根を下る。

自分達も、「モノレール」に沿って下ることにする。

「モノレール」は何のために作られているか。

やはり林業のためである。

作業員が、林道から歩いて尾根に上がってたいのでは、効率が悪い。

重たいチェンソーも担ぎ上げなければならない。

「モノレール」がある尾根は、「奥多摩」には多い。

そしてその尾根は、急傾斜なことが多い。

植林の多い「奥多摩」の山には、「モノレール」が必須だ。

登山者にとってはどうか。

ルートを見失わず、且つ、手摺の代わりにもなる。ヤブがないメリットもある。

「奥多摩」の山にとって、「モノレール」は山の一部と言っても過言ではないかも。

急傾斜な尾根も、「モノレール」を手摺代わりに快適に下る。

約10分程して、「ハンギョウ尾根」コースに曲がる分岐に着く。

近くには、太い倒木が横たわり、樹にピンクテープがある。

20分下ったところに1,000m/2,460mの標識があった。

おおよそ中間地点だ。

さらに数分下ると、水平路を通過する。

この水平路も林業用の路だろう。

そこには、林班 17/16の標識が立っている。

さらに数分下ると、レールが二股に分かれている。

支線だ。

ポイントの切替は、手作業でカーブしたレールを入れ替えるようだ。

脇に、刀のような曲がったレールが1本、置かれている。

この支線は、この標高で作業員が乗り降りする際に、平らな所でモノレールを停車させるためだろう。

山田さんが嬉しそうに記録を取っている。

さらに数分下ると、今度は黒い塊が見えた。

エンジンの本体だ。おそらくウインチの巻上げように使ったものだろう。

側面には、「トヨタ」の文字が見えた。

さらに5分下ると、500m/2,460mの標識があった。

林道まで今少しのところで、コースの両脇に山椒の樹が多くなった。

「山菜」に凝っている山田さんは、「ニシンの山椒付け」を作ると、たくさん採り始める。

下の林道が見えはじめた。

14時、林道に出た。

9時過ぎに取付いてから、約7時間経った。

林道の脇には、「モノレール」の格納庫が建っている。

林道を下るのだが、途中、大きな落石が道路を半分を塞いでいた。

これなら通行止めもしかたない話だ。

今朝通った「カロー橋」と「日原鍾乳洞」を通過し、15時17分、駐車場に戻ってきた。

【編集後記】

日原のバス停で、お巡りさんがいたので、下山の報告をした。

無事に戻ってきてもらってよかったと言われつつ、道迷いすると安易に救助を求めるのが困ると嘆いていた。

地元の住民だって捜索に駆り出される。

迷惑を掛けない登山を続けたいものだ。

山田家について、早速、お手製の山菜料理を堪能させてもらう。

山うど、蕗のおひたし、きのこのバルサミコ酢漬け、奥多摩の蕨。

そして、「コシアブラ」の天ぷら。

天ぷらは始めてだと言うが、冷水の衣をあまり混ぜないなど、基本は抑えている。

一回目より二回目、三回目の方がおいしかった。

奥さんが「福島」の実家から持ち帰った日本酒を味わう。

今日は、梅雨前の楽しい山行だった。

( ^^) _旦~~