次石山

バリエーションコース

Home > Index No.2 > 山行記録 160

アクセス・コースタイム

2019年12月29日(日) 晴れ

電車:京成高砂駅[始発4:45発に乗車]-

-関屋・牛田・南栗橋・栃木駅を経由して

-板荷駅[7:11着]

徒歩:板荷駅[7:20出]-鉄塔巡回路入口[7:40着]-

-林道入口シカ柵[8:30着(トイレ休憩)]-林道二股[8:39着]-

-取付き[8:42着]-305mポイント[9:00着]-

-露岩の下[9:05着/9:18出]-露岩の左を攀じる-

-露岩の上[9:25着]-山火事跡[9:35着]-

-祠がある小ピーク[9:40着/9:45出]-岩壁の下[9:50着]-

-観音岩[9:57着]-岩壁の下[10:00着]-

-露岩の上[10:12着]-次の露岩[10:17着]-

-次石山[10:22着/10:27出]-雷電山[11:00着]-

-東電巡回路の標識[11:23着]-鉄塔[11:26着(昼飯)11:45出]-

-今里山[11:56着]-八方館[12:06着]-

-小倉城山[12:28着/12:50下山]-登山口[13:07着]-

-下小代駅[14:41着]

電車:下小代駅[14:51発 下今市行きに乗車]-

-下今市・南栗橋・牛田駅を経由して

-高砂駅[17:40着]

【はじめに】

11月に登った以来、年末まで機会が無く、チケットショップで買った東武鉄道の株主優待券が無駄になるのかとあきらめていた。

会社の納会も終わり、自宅の大掃除を一生懸命やった。

天気予報を見て、天気が良いことをカミさんに言うと、「山、行ってきたら」って、あっさりと、年末にきて山に行けることになった。

選んだのは、前から調べていた、鹿沼の「次石山」だ。

山頂付近に岩場があり、少し楽しいそうだ。

但し、レコが少なく、岩場の詳細が分からなかった。

ただ、登れることだけは分っていたので、お守りのロープだけは携行していった。

12月29日(日)

朝、地元 伊勢屋で「いそべ餅」を3個買い、4時45分の始発に乗り込んだ。

まだ陽は登っていない。

栗橋あたりで東の空がオレンジ色に輝き始め、筑波山の三角がくっきりと見えるようになる。

地平線と濃い青い空の間に輝くオレンジの帯は、この瞬間しか見られない。

時間と共にオレンジ色の帯が広くなると、輝きは薄れてしまうからだ。

「栃木駅」で乗り換え、暫くすると日光の山々が見えてくる。

特に「男体山」の雪が朝日でオレンジに輝いている。

7時11分、無人駅の板荷駅で下りたのは自分一人だった。

トイレが新しくなっていた。

膝の調子が悪いので、普段しない屈伸運動して7時20分、出発する。

駅前に小さな売店があるが、朝のこの時間は開いていない。

県道に出る手前の材木屋には、銅板でできたシャチホコとアルミボディーのキャンピングカーが、まだ飾られている。

県道164号線を南下する。

途中で「次石山」の南、「御岳山」に掛かる送電線のための鉄塔の巡視路の入口があるので、その位置を確認しておく。

さらに南下し、「次石山」東側の平野部落まで舗装道を歩く。

左手には、今日登る山域が見渡せる。

途中、「行川」(なめがわ)の護岸が豪雨で崩れ、川沿いの道が通行止めになっていた。

今年も、すごい台風が襲来してからだろうか。

1時間10分掛かって「平野」についた。

舗装道から林道に入ると、すぐに杉林になり、民家が終わったところにシカ柵が設置されていた。

その先には、チェーンゲートがあった。ここで、ちょっとトイレ休憩をした。

脇には、イノシシかクマ用の罠が置いてあった。

その先に、「御岳山」の尾根の取り付きを思われる丸太の橋と路があった。

さらにその先で林道が二つに分かれ、地図のとおり右に入る。

右の林道は、人も車も入らないとみえ、落葉で埋め尽くされている。

右の尾根を見ながら進むと、コルらしき地形が分かったので、そこから取り付いた。

近くに赤テープもあった。踏跡はないが地図を見ながら尾根を進む。

コルからは檜林の中を進む。30m登と少し平坦になる。

305mポイントの手前に露岩があり、その付近のクノギの大木が、根元から倒れていた。

きっと風の通り道だったのだろう。

305mポイントからは、檜林の平坦の路が続く。

檜には、「へ」と「大」の文字が書かれている。所有者を表す記号なのだろう。

標高350mを過ぎたあたりで、正面に大きな露岩が現れる。

高さは15mぐらいだろうか。

昼飯用に買ったイソベ餅を1枚食べながら、直登できるか観察する。

正面右が階段状になっているが、最後が数メートル、スタンスが無さそうだ。

上に行ってから超えられないと辛いので、こっちは却下。

左の壁は、細かいスタンスはありそうだが、立っているので、落ちたら痛そう。

無理しないことにする。

もう少し左に進むと巻いてしまうかと思いきや、階段状のところがあり、そこを攀じる。

岩は固く、グリップもよく効く。

上部がきつかったが、慎重に乗り切った。

露岩のてっぺんからは眺望が良く、正面に「古賀志山」が見える。

その右手には、「宇都宮」の市街地が見渡せる。

その先は、露岩が点在する平坦なヤセ尾根が続く。

傾斜が出てくるあただけ高木がない。ネットのレコには、山火事跡と書かれていた。

高木がない分、眺望も良い。

途中で、北側も見渡せる箇所がある。よく見ると、女峰山親子だ。

山の半分から上を白くしている。

11月に登った時には、まったく雪は無かったのに。

ただ、今年は、雪が少ないと言われているから、この景色は、普通のことなのだ。

取り付きから1時間、少し大きな露岩を超えると小ピークに着いた。

そこには、立派な石の祠があった。

ここが、「次石神社」の奥社なのだろうか。

祠の裏に、文字が彫られていたが、読み取れたのは「次石山」と、「大正二年」の文字だけだった。

葉が付いた長い竹が供えられていたので、ここで神事が行われているのだろう。

このピークは、眺望が良く、「次石山」の山頂はもちろん、「男体山」から「女峰の峰」が見渡せる。

景色は良かったが、ルートが気になって、ピークの端まで行くと、そこは20mくらいスッパリと切れ落ちた岩壁だった。

右に小段がありそうだが、その先が見えない。

しかし、ここで素晴らしい物を見つけた。観音様だ。

岩尾根の途中に、観音様そっくりの岩があるのだ。

ネットのレコで見てはいたが、本物は素晴らしい。

まずは、安全登山。

少し戻って、ピークの南の斜面に踏跡を見つけ、そこを下ることにする。

少し下り、右にトラバース。そして岩壁の下に進む。

見上げると、確かに垂直だった。

ところが、そこに、あまり嬉しくない物を発見した。

ススメバチの巣だ。白っぽい岩に、黄土色の丸い玉。

夏だったら、襲われた可能性があったかも。

さらに進み、コルまで行く。

そこはちょうど、観音様の足元だ。

偵察に右に回り込むと、これもまた、ネットで見た大きなクサリが掛かっていた。

6mぐらいあると思うが、登れそうだ。真ん中に檜が生えている。

スタンスは細かくあるので、クサリを使わず登れた。

クサリの取付箇所は、観音様の足元だった。

その足元を見てびっくりした。

観音様の足元の岩は、50センチぐらいしかなかった。

それも違う岩が、絶妙なバランスで乗っているのだ。

地震がきたら、一発で崩れそうな感じがする。

いや、既に何度も地震には遭っていると思うが、倒れないということは、やはり神様のなされることか。

不思議な力を感じた。

さて、祠があった小ピーク側を見ると、やはり階段状になっていた。

全ては見られないが、岩尾根の北側沿いなら、祠から直接下れたかもしれない。

次回の楽しみとする。

また、コルまで戻り、「次石山」の山頂に向かうことにした。

コルの正面には、また、大きな露岩があった。

切れ立ってはいないので、行けそうな気がするが、左は少しきついかもしれない。

正面の小段に乗り、右に回り込むと階段状になっていた。

割と楽に露岩の頭に着き、振り返ったら驚いた。

岩の観音様が正面にあった。

見方にもよるが、自分には、南を向いて合掌しているように見えた。

小ピークから見たらわからなかったが、この露岩の頭に立つと分かる。

自然のなす業(わざ)ではあるが、神がかった不思議な感じがした。

10分程、眺めて、山頂に向かう。

露岩のやせ尾根を10m程進むと、登りが始まる。

途中、また大きな露岩があるが、右側は土の斜面になっているので、難なく登れる。

露岩の頭には、松の木が2本、根こそぎ倒れていた。これも風の仕業か。

そこを超えた先に露岩が点在する登りがあり、楽しみながら進むと、傾斜はゆるみ、開けた山頂に出る。

10時20分、「次石山」 473.1m(国土地理院の地図によると)の山頂に到着。

山名板が1つ。三角点の石標。石の祠がある。

眺望は、檜の植林に囲まれ、望めない。

コースは、北に続いている。

地図とコンパスで確認し、檜林の尾根を下る。

しっかりとした踏跡が続いている。

50m程急な尾根を下ると平坦になる。

その先、420mのコブでは、路間違えが多いとレコにあった。

コンパスで確認し、西に下る。平坦になってから少し歩くと右手が開けた場所に着く。

その先の尾根に、石の祠がある。

その先に、壊れた山名板があり、「雷電山」と書かれていた。

11時ちょうどに到着。「次石山」から、約30分だった。

その先に、小さな露岩に出るが、北側を下ると踏跡が続く。

少し広い個所は、北側に進む。

その後も杉林が続き、露岩のやせ尾根になる。

そこを超えると、東電巡視路の黄色い杭に着く。

「261南いわき幹線」と書かれている。

さらに進むと、オレンジと白の鉄塔が見え始める。

「雷電山」から25分、東電鉄塔に到着。

眺望が良いので、ここで2回目のお昼にする。

西側の景色を眺めながら、いそべ餅を残り2枚を腹におさめる。

「笹目倉山(写真中央の三角錐の山)」、「鶏鳴山」、その奥には「男体山」と「大真名子山」。

「女峰山」は、樹木に隠れていた。

鉄塔を過ぎ、372mのポイントは気付かず通過してしまった。

その後も、檜林が続くが、500m程進んだところでコースを右に曲がる。

その曲がる箇所に「今里山」の山名板がある。

東に向かって進むと、檜は多いが広い尾根になる。

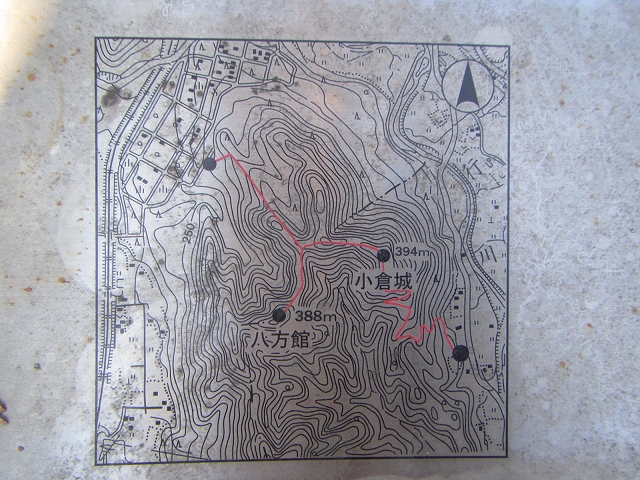

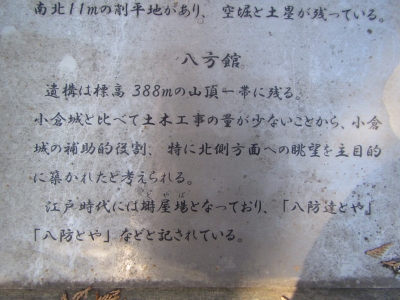

その先にベンチがあり、ベンチの先に「八方館」のチャンとした看板があった。

さらに進むと、分岐の看板に着く。

北西に進むと「板荷」に下れるようだ。

(しかし、板荷駅に行くより、下小代駅に行った方が近い。)ここは「小倉城山」に進む。

300m程進むと、白い石の祠が見える。

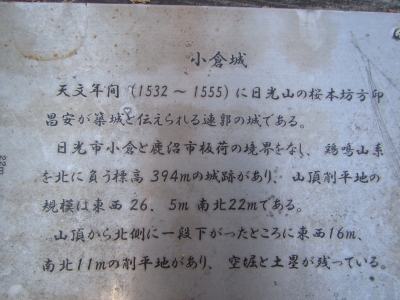

四等三角点の石標もある。ここが、「小倉城山」だ。12時28分着。

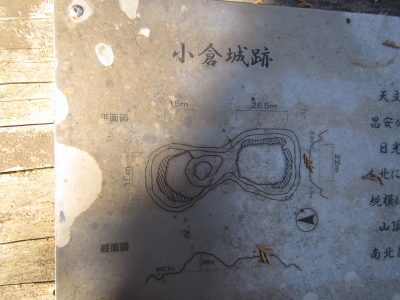

山頂の東の広場には、ベンチとステンレスでできた説明版がある。

眺望は良くないが、「古賀志山」が樹々の間から見られる。

日差しが暖かく、少し休憩する。

下山は、南へ下る。

落葉を踏みながら、九十九折りの路を下ること20分、「行川」沿いの舗装道に出る。

ここが「小倉城山」の登山口だ。

最後にシカ柵を超える。

帰りの電車の時間を考え、急いで「下小代駅」に向かう。

「行川」に架かる橋を超えると、北方に、「真名子山」と「女峰山」が見渡せる。

この景色を見ながら暮らせるこの地は、良いところだ。

駅に近付くと一軒の酒屋があり、ここで帰りの電車で飲む酒を買い込む。

「下小代駅」には、登山口から約35で着いた。

タイミング良く10分後、14時51分発の電車に乗れた。

【編集後記】

やっぱりバリエーションが楽しいな!

小さな探検だけど、そこで味わう緊張感がたまらない。

( ^^) _旦~~