石尊山・唐沢入

バリエーションコース

Home > Index No.2 > 山行記録 166

アクセス・コースタイム

2020年9月22日(火・祝) 晴れ

電車:京成高砂駅[始発4:45発に乗車]-

-関屋・牛田・南栗橋・栃木駅を経由して

-下小代駅[7:20着] 株主優待券750円

徒歩:下小代駅[7:30出]-県道の峠[7:50着]-

-440mの小ピーク[9:11着]-石尊山[9:55着/10:05出]-

-513のポイント[11:05着]-

-625のポイント[11:37着(昼飯)12:39出]-

-365のポイント[13:57着]-355のポイント[14:24着]-

-県道に出る[14:45着]-下今市駅[15:50着]

電車:下小代駅[15:53発]-高砂駅[18:21着]

株主優待券750円

【はじめに】

9月になり、コロナ感染者が減少し始めた。

今年9月のシルバーウイークは4連休。

そこで泊りで山に行くことを考えていたが、2日目にかつしかPPクラブの会合が入ったことと、天候が思わしくなかったことで、結局連休最後日に日帰り山行となった。

それにしても、6月に独鈷山・三依山・塩沢山に行ったきり3ヶ月ぶりの山行だ。

足がなまって、予想通りスピードは出ず、翌日から3日間、筋肉痛になった。

しかしだ、やはり山に入ると気持ちが良い。

日頃のイライラも忘れ、オヤジに遭わないかと違う緊張に神経を使う。

久しぶりに山でお茶も沸かし、ゆっくすることもできた。ツツジが多い美尾根も発見できた。

マッタホルンのような笹目倉山も眺められた。万足のいく山行だった。

それに加え、新しく仕入れた装備が大活躍した。

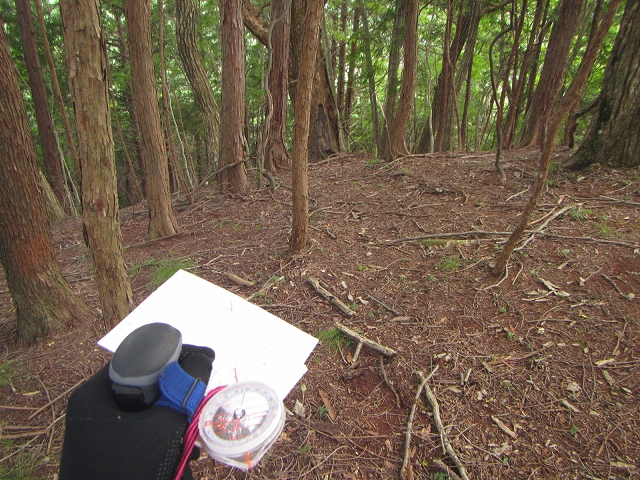

山歩きする際は、いつも地図を片手に、どこにいるのかを把握しながら歩いている。

踏跡が薄く、標識がなく、展望もないバリエーションルートでは地図は必要不可欠だ。

特に小ピークからどの方向へ下ればいいか、この判断は最も気を使う。

地図を整置したうえで胸に付けたコンパスを出し、進む方向を定める。

コンパスをいつも地図と一緒に持ち歩けると便利だと思っていたら、既にそういう製品が売られていた。

それはサムタイプと呼ばれるコンパスで、親指にゴムバンドで固定ができ、歩きながらでも地図に重ねることができる。

私が購入したのは、モスクワコンパス サムタイプ Fast2XL。

磁針が止まる速さは、0.5~1.0秒。自分が求めていた機能を十分満たしてくれた。

9月22日(火・祝)

地元の駅を始発で出発すると、鹿沼市の下小代駅には7時21分に到着する。

無人駅を降りたのは自分一人。いつものパターンだ。

駅を出て、橋を2つ渡って民家を抜ける。舗装道は徐々に登りになり、20分程で電波塔があるピークとの間の峠に着く。

そこは、両側が苔むした石垣で、尾根に取付くには、少し戻るか、少し先に行って石垣が低くなったところでないと登れない。

石垣を登ったたら杉林の斜面を直登し尾根に出る。

尾根は、予想通り杉や檜の植林で、眺望などない。

しばらくは、やせ尾根のアップダウンが続く。

石尊山まで約4/5ほど来たところで、440mの小ピークの登りになる。

約80mの登りで、ひと汗かいた。

この辺りから、キノコが目に付くようになった。

でも詳しくないので、収穫はしなかった。

440mの小ピークは平坦で北に細長く、北側で進路を北西に変えるが、そこが分かりにくい。

そういう所では、必ず地図とコンパスで確認する。

今日は、サムタイプのコンパスで常に進路を確認しながら歩いたから、悩むことなく進路を変える。

石尊山の少し手前のやせ尾根の途中のコルには、石垣が積まれていた。

おそらく昔は、ここが村と村を行き来した路だったのだろう。

山頂手前が、少し急登になっている。

斜面に植えられた檜は、一列に並び、いかにも人工的な気がする。

駅からちょうど2時間、石尊山 594.5mの山頂に到着する。

山頂には、木造の社の他、石の祠などもある。

社の先が本ピークで、そこに山名板が2つと、三等三角点の杭があった。

山頂からの眺望はほぼなく、いそべ餅をひとつ食べ出発する。

山頂から先も、やせ尾根のアップダウンが続く。

歩き始めて4分程で、露岩が現れた。

その後も、時々見られる。

さらに12分して、今度は杉が立ち枯れしたところに着く。

いままで植林の中で薄暗かったが、ここだけ、青空が広く感じられた。

P513のポイントには、55分で着く。

プラスチックの標識が設置されていた。

その先で、林業のため作られた幅広の作業道に合流する。

なだらかな尾根を更に進むと、11時半ごろ、P625.2のポイントに着く。

ここは、南面が広葉樹林で眺望はないが、日差し透過した葉の緑が、明るく気持ちが良い。

ピークには、四等三角点の杭と、標識が2つがある。

その標識の一つは、この三角点の名称「唐沢入」と座標データなどが書かれている。

とてもかっこいい。

今日は、コンロを持ってきたので、ここでお茶にすることにした。

シートを敷き、残りのいそべ餅を食べる。久しぶりにゆっくりした時間を過ごす。

約1時間して腰を上げる。

予定通り、P625.2のポイントから、南に延びる尾根を下る。

地図に広葉樹の記号が記されていたが、その通り、ツツジやカエデ、そして松が多い尾根が始まる。

尾根は、露岩が多く、やせてて細い。

ここを選んで正解だった。

8分程すると、左右の尾根が見える。

そして一ヶ所、唯一、眺望が得られるところを発見し少し寄り道する。

正面は、羽賀場山、その右奥は石裂山、さらに右は横根山方面の尾根を望める。

そして、その右手には、鹿沼のマッターホルンと勝手に名付けた笹目倉山の三角錐が見られる。

でも、ここから見る笹目倉山は、どっしりした広がった三角錐だ。

主尾根に戻りまた下り始める。

大きな露岩が時々現れ、楽しませてくれる。

さらに進むと、南東が開けた場所があった。

今年の春に登った、次石山だ。尾根の上に白とオレンジの大きな鉄塔が建っているが見られる。

さらに露岩とやせ尾根が続くが、樹木は杉、檜の植林が多くなる。

1時間して、P365のピントに着く。

ここには、石の祠と石の灯篭があった。

そのすぐ先に、樹に何か所も青いテープが巻かれ、主尾根を外れ南の支尾根に続いていた。

後で気づいたが、大原部落の大原天満宮と呼ばれる神社があり、彫刻がきれいだそうだ。

ここに下った方が良かったようだ。

主尾根を貫き進路を進むと、南の民家が見えるところに出るが、その前後は、藪だった。

そこを通過すると、尾根の末端にあるP355.8のポイントの少し手前に、石の祠がある。

そして、P355.8のポイントに到着。

四等三角点の石の杭がある。

ここから南東に向け下るが、かなり急な下りで、最後は踏跡を見失ってしまった。

イノシシ柵にぶち当たり、無理して超えたときに、ズボンを破いてしまった。

そして14時45分、民家の裏を通過し、舗装された県道に出た。

写真は尾根を振り返って撮る。

この先、1時間掛け、下小代駅へ歩く。

両側には、蕎麦の花が満開だ。

板荷中学校を過ぎたあたりで、山栗のイガを見つけた。

周囲を見渡すと栗が沢山あったので、マップケースが一杯になるほど取った。

その栗は、その晩、塩ゆでにしておいしく食べた。

【編集後記】

サムコンパス、また面白い装備を手に入れてしまった。

眺望の無い尾根でも、これを使って歩くことが楽しかった。

( ^^) _旦~~