西平岳南支尾根

バリエーションコース

Home > Index No.2 > 山行記録 174

アクセス・コースタイム

2021年5月23日(日) 曇り

電車:京成高砂駅[4:55発]-新藤原駅[8:06着]

株主優待券700円

徒歩:新藤原駅[8:15出]-釈迦ヶ岳開拓地丁字路[9:20着]-

-登山口[9:55着/10:10出]-

-ポイント1111[10:35着]-露岩の始まり[10:48着]-

-シロヤシオ満開[11:14着]-ブナの倒木[11:29着]-

-モミの大木[11:40着]-一般道[11:48着]-

-ポイント1501[11:50着]-西平岳[12:17着/12:27出]-

-西平岳本峰1712m[12:33着]-

-中岳[13:00着]-コル[13:17着]-

-釈迦ヶ岳[13:30着(昼食)13:50下山]-

-湿地[14:20着]-分岐[14:40着]-釈迦ヶ岳登山口[15:13着]-

-西平岳登山口[15:30着]-ゲート[15:49着]-

-釈迦ヶ岳開拓地丁字路[16:27着]-新藤原駅[17:30着]

電車:新藤原駅[17:43発]-高砂駅[21:05着]

株主優待券700円

【はじめに】

アルプスを縦走していると、ガスの合間、稜線の向こうに一瞬観えるピークに感動することがある。

稜線の西から東にガスが流れじっくり目を凝らしていると一瞬だけガスが晴れ、青空の下、輝くピークを現れる。

一瞬のことで、その後、もう姿を見せないこともある。

そんな経験は、アルプスだけのこと思っていたら、日光 高原山でも見られた。

それも、満開のアカヤシオまで見られるとは。

但し、この感動は行った人にしか分からない。

写真では、伝えることができない心に映るシーンだから。

5月の連休は安蘇山魂でトウゴクミツバツツジのトンネルに癒やされ、もう時期は過ぎたと思っていたが、標高差という山の基準が、時間をずらしてまた楽しませてくれた。

これがあるから、山はやめられない。

今回のルートは、高原山、特に西平岳の南面を歩きつくす一貫で、一般道のポイント1501(お地蔵さん)の南にある支尾根を歩いた。

5月23日(日)

新藤原駅から県道を歩くと、藤の紫が目に入る。少し、時期が遅いが、この時期の風物詩だ。

山のレコード店は、今日もお休みのようだ。逆に、開店しているところを観たことがない。

というより、開店している時間帯に、ここを通らないからか。

登山口に着くも周囲はガス。気が重い。

ヤマモミジの朱色とウツギの白い花が、ガスに煙る森の中であでやかだ。

雨は降っていいないので、雨具は着ずにスパッツだけ付け歩き始める。

緩やかな登り、新緑とヤマツツジの朱色をきれいだ。

少しすると、市界の標識に着く。ここは昨年12月に歩いた。

この辺りは落葉松の植林帯。

落葉松の新緑は、好きな色のひとつだが、次期は早いようだ。

今日は、その尾根の東側の尾根を進む。

出発から25分程でポイント1111に着く。石標は見つからなかった。

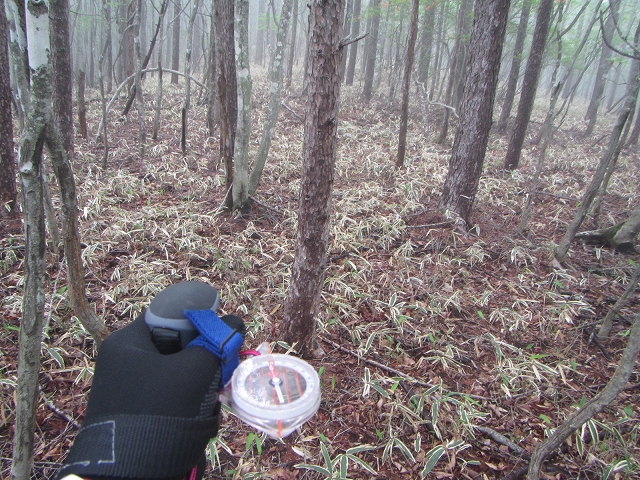

尾根と言ってもなだらかで広い。さらにガスで太陽の向きも分からない。

サムコンパスが離せない。

標高1200メートルを超えるとヤマツツジは蕾になり、代わりにトウゴクミツバツツジとシロヤシオが見られるようになる。

樹木も大きな樹は減り、中木になり、白樺が増えてくる。

標高1250メートル辺りからは、露岩が点在するようになる。

周囲は、相変わらずガスで何も見えない。

鳥のさえずりと鹿の鳴き声だけだ。

標高1270付近で、10メートルぐらいの露岩の上に、ブナと白樺の大木が生えていた。

付近にはテントを張るのにちょうど良い平地だ。

その先から、シロヤシオの森が始まる。

「一斉」という言葉は、この花のための言葉だ。

ガスっていなければ、青空をバックに、絹のような白が、さぞ生えるだろうに。残念だ。

標高1285メートル付近で雨が降りだした。

標高1310メートル付近、ここもトウゴクミツバツツジとシロヤシオが満開だ。

おそらく、1週間後には、終わっているだろう。

グッドタイミングだった。

この辺りから、モミと白樺の大木が多くなる。

ポイント1111から約1時間のところで、大きなブナが倒れてた。

半分朽ちて、土に還っている。

この辺りも、トウゴクミツバツツジとシロヤシオが満開だ。

徐々に、大きな樹が減り、ガスってはいるが、その分明るくなる。

ブナの倒木から10分きた標高1460メートル付近に、モミの大木があった。

周囲に高い樹がないので、この尾根の主のよう思える。

その下には、テントを1張り出来る平地がある。

晴れていれば、最高のロケーションだろう。

尾根が付かづいてきた。露岩が点在し、右側のモミノキの林を通過する。

ほどなく一般道がある主尾根に出る。取付きから1時間40分だった。

そこはちょうど、野仏だった。

小石の盛り上がったところに、お地蔵さんが鎮座している。

その脇には、誰が置いたか、一升瓶が置いてあった。

一般道を進むと、アカヤシがみられる。

そして山桜も咲いていた。

野仏から30分、西平岳 1712メートルに到着した。

前回はなかった山名板があった。

ここで昼飯のロールケーキを食する。

山頂にも山桜が咲いていた。

花びらがピンクで大きいことから、オオヤマザクラだと思われる。

本峰を通過し、赤ザレに出る。

その瞬間、鳥肌が立った。正面に見える鶏頂山が半分ガスが晴れて見えたからだ。

それもつかの間、あっという間に、またガスに隠れてしまった。

ガスが西から動いているので、また見ることが出来ると、先を急ぐ。

次の中岳の間に白樺の尾根を通過するが、そこには、アカヤシオが沢山咲いていたのにびっくりした。

よく見ると、中岳の尾根筋もピンクで彩られていた。

中岳は、シラビソが多いが、その濃い緑の中に、ピンクの点が沢山ついている。

アカヤシのトンネルを抜けると、中岳の登りが始まる。

中岳は、ミニ北八ヶ岳と勝手に名付けているが、苔むした岩に、風雪に耐え忍んだ背の低いシラビソ。北八ヶ岳の風景に似ている。

トラロープが掛かった急な岩場を少し登ると、シラビソと岩に囲まれる。

西平岳から30分、中岳 1728メートルの山頂に到着した。

いつものように石の祠に、登山の無事を祈る。

山頂から釈迦ヶ岳に向かうルートが少し変わっていた。石楠花の中を通過するようになっていた。

自然がなん百年の掛けて作った苔や石楠花を踏みつけるのは忍びない。

下りの斜面も、アカヤシオが満開だ。

そして正面には釈迦ヶ岳の笹尾根。それにガスが絡みついて、とても日光の山とは思えない。2000メートル級の山にも負けないくらいの景色を見せてくれた。

少し待つ間だけでも、釈迦ヶ岳の様相は目まぐるしく変わった。

トラロープが掛かった岩場を下る。

下った先もアカヤシオが満開だ。

この山全体で、アカヤシオが満開なのだ。

釈迦ヶ岳の登りは、クマザサが刈りはらわれていた。

ただ、刈り取った笹が地面に残り、それが滑って歩き難い。

15分ほどで山頂に出る。

13時半、釈迦ヶ岳 1795メートルの山頂に到着した。

いつもなら360度ビューなのだが、今日はガスで半分ぐらいだろうか。

2回目の昼飯をとりながら北を見渡すと、1年前に歩いた前黒山から明神岳が見られた。

下山は、釈迦ヶ岳登山口に下ることにする。

下る途中、真正面にそれは、現れた。

さっきまでガスが少しづつ晴れ、今日歩いてきた、西平岳から中岳の稜線が見えるようになった。

その稜線は、東面はガスで隠れ、西面はガスが晴れている。

まるでアルプスで見た、午後の風景に似ていた。

そしてその稜線には、ピンクの点が一面に覆っていた。

こんなにもアカヤシオが多いのか。

今日一番を撮って、先を急ぐ。

釈迦ヶ岳登山口まで約1時間半。

下り始めは急な斜面で滑りやすい。

標高1600メートルまで下ると、白樺林のなだらかな尾根に変わる。

下るにつれ、新緑が増え、アカヤシオも見られる。

途中、モミの大木の下、湿地帯を通過し、分岐は右に下る。

分岐から20分ほど下ったところで、骨と毛皮だけになった小鹿を見つけた。

自然の姿だ。

林道に出たら、電車の時間から逆算する。

なんとか17時台の電車に間に合いそうだ。

急いで林道を歩いた。

釈迦ヶ岳開拓地からふり返ると、いつもなら見えるはずの西平岳は、今日はガスの中だった。

釈迦ヶ岳で見た、あの景色は、あの時だけの神様がくれたご褒美だったのだろうか。

【編集後記】

今回の山行で、西平岳の南斜面の尾根は3本目になる。

次は、鶏頂山の南西尾根を行ってみたい。

出来れば、ツツジの季節に。

自宅に戻って荷物の整理をしているとスパッツないことに気付いた。

新藤原駅に着いて改札の前のベンチで脱いだ時に忘れてきたのだ。

駅に電話し、来月取りに行くと伝え、6月に山に登るついでに受取ってきた。

しかし、このスパッツもとで大騒ぎになる。

その話は、次の記録でお伝えしたい。乞うご期待!

( ^^) _旦~~