七ヶ岳とバリの高倉山・佐倉山

バリエーションコース&一般コース

Home > Index No.1 > 山行記録 176

アクセス・コースタイム

2021年7月23日(金・祝)・24日(土) 晴れ ツエルト泊

7月23日(木・祝)

電車:京成高砂駅[4:55発]-会津山村道場駅[9:06着]

株主優待券500円+野岩鉄道1090円+会津鉄道310円

徒歩:会津山村道場駅[9:10出]-林道分岐[9:55着]-

-林道終点・NHKアンテナ[10:45着]-P1088[11:10着]-

-手前の岩峰[11:50着]-高倉山[12:18着/12:36出]-

-林道七ヶ岳線[12:50着]-古内登山口[12:55着/13:05出]-

-針生下降点分岐[13:50着]-下岳(七番岳)[15:15着/15:25出]-

-六番岳・ツエルト泊[15:40着]

7月24日(金)

-六番岳[5:40出]-五番岳[5:53着]-

-四番岳[6:08着]-三番岳[6:19着]-

-二番岳[7:00着]-七ヶ岳[7:20着/7:25出]-

-砂利コース分岐[7:52着]-スキー場の道[8:09着]-

-キャフェテリア[8:40着]-白樺の湯[9:00着]-

-井桁バス停・とうふ店[9:50着(昼食)]

-とうふ店[10:15出]-佐倉山[11:50着/12:10出]-

-とうふ店[13:10着]

バス:井桁バス停[14:45着]-夢の湯前[15:00着]

夢の湯で日帰り入浴(500円・・HPの割引券で-100円)

徒歩:夢の湯[15:30着]-会津公園尾瀬口駅[15:35着]-

電車:会津公園尾瀬口駅[16:09発]-高砂駅[20:23着]

野岩鉄道1090円+株主優待券500円

【はじめに】

東京から日帰りではきつい山。南会津の七ヶ岳にツエルト泊で行ってきた。

前後の面白い山があったので、縦走に繋げて登ってきた。

その前後の山が、バリエーションルートでおもしろかった。

ヤマレコにも記録が載っていなかった。

そのくらい、最近は登られていない山だ。

梅雨があがり、今年もいきなり猛暑が始まった。

南会津とて東京と同じ、汗が乾く暇がないほどだった。

そのため腰回りは汗疹(あせも)が出来たほどだ。

7月23日(木・祝)

始めて「会津山村道場駅」に降り立った。

予想通り、駅は無人駅。待合室だけでトイレは無い。

駅前には、売店も無ければ、自動販売機も無かった。

そしてこの日も、駅に降りたのは自分一人だった。

駅を出て、そのまま路を西に向かう。

途中、奥会津博物館の立派な建物が立っている。

その先には、キャンプ場があり、いくつかのテントが張られていた。

熱風と蝉の鳴き声しか聞こえない暑い舗装道を一人歩く。

シャツは汗でびっしょりになる。

駅から約45分、分岐に着いた。ここから林道へ入る。

赤松や山毛欅の林。風もなく蒸暑い。

ヤマビルが心配だったが、ここにはいなかった。

わだちが刻まれていたので、車が行き来していると予測したら、伐採地があり、そこからチェンソーのエンジン音が響いていた。

突然、林の中で樹が揺れてザワザワと音がした。

熊かと思って林の中を見ると、一匹の猿が、樹から樹へ飛び渡っていた。

25分ほど林道を進むと、ヘアピンカーブに着く。

上り坂だった林道はここから山腹をトラバースする。

車も上がってこないとあって、草が深い。ヤマビルを恐れスパッツを着ける。

突然、猿が騒ぎ出した。

さっきの猿が、なわばりに侵入してきた人間を威嚇しているのだろうか。

林道の山側斜面には、所々に岩が露出している。

細長い尾根の形状はこの岩があるからだ。

ヘアピンカーブから約25分、林道の終点、NHKのアンテナ中継所に着く。

駅からここまで、1時間半掛かった。

軽くお昼のパンをかじり、いよいよ山路に入る。

この高倉山がヤマレコでも記録が出ない訳がすぐに分かった。

アンテナ中継所から路への取付きが無い。

ヤブをかき分け進むと、薄い踏跡があった。

さらに進むと、山毛欅やクヌギ、ツツジなどの林に、やぶもなく、歩きやすい尾根が続く。

地形は狭い尾根だから路迷いはしないだろう。

1時間ほどして、露岩が現れた。

最初の岩は乗り越えた。

次は急傾斜の尾根、踏跡は斜面の西面を巻いていた。

(写真を撮っていなかった。)

その踏跡が、途中で消えた。

その先は、切れ落ちているように思えた。

尾根を見上げると明るいので、ツツジなどの樹に掴まり攀じ登る。

すると大きな岩が積み重なった小ピークに出た。

景色は360度。これから向かう七ヶ岳登はもちろん、那須の山々、三依方面から高原山、日光の山々も望める。

最初は山頂かと思ったが、地図を出し位置を確認すると、手前の小ピーク、本峰は、北側にあった。

さっきの踏跡の終点に戻る。

急斜面を下ると、尾根に戻った。

しかし、下草や樹木が多くなり、歩き難くなる。

やはり、人はあまり入っていないようだ。

岩も多くなり、面白くなる。

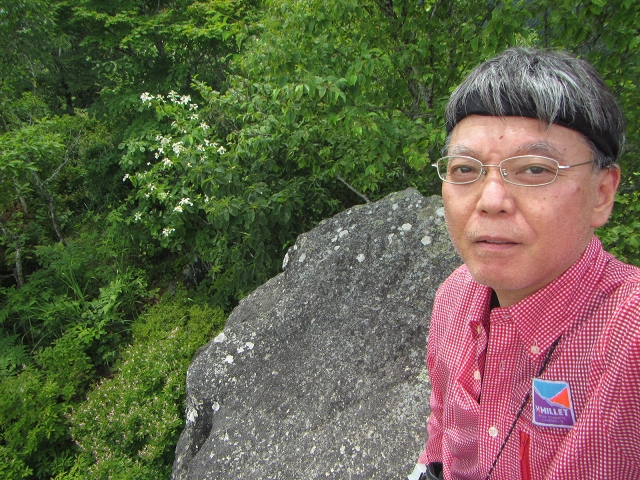

小ピークから18分して、大きな岩が現れ、視界が開けた。露岩に攀じ登る。

12時18分、高倉山 1203.9mの山頂に到着した。

樹が数本あり、視界はさっきの小ピークほどは良くない。

北側の駒止め湿原側は良く見える。

周囲には、紅葉したドウダンツツジがあった。

山は、早くも秋なのか。

次は、古内登山口を目指し、路の無い斜面を下らなければならない。

標高差は50mだが、どんな状態か、まったく情報が無かったので心配だった。

山頂の西側は崖だ。そこで小ピーク辺りまで戻る。

そこは、傾斜もきつくなく、しばらくヤブも無さそうだ。

ここで、今日初めてコンパスを出し、角度を決める。

林の中でも若干、針生下降点の尾根が見通せる。

傾斜が緩むと次は灌木と熊笹のヤブが始まる。

葉が生い茂った林の中では、コンパスだけが頼りだ。

コンパスを見ては、目標点を決め、そこまで進む。

そしてまた、コンパスを見ることを繰り返す。

林の中では、距離も分からない。時間からして、そろそろ林道にでても良いころだと思ったとき、道路標識が目に入った。

山頂から20分程で、七ヶ岳登林道に出た。

さて、林道のどの辺りか分らなかった。

勘で左手(南側)に登山口があると決め進む。

林道は、車が多く通ると見え、はっきりしたわだちが出来ている。

すぐに大きな案内板と林道開通の記念碑があった。

案内板によると、古内登山口は、ここから南にすぐだった。

数分で、登山口に着く。

標識と登山ポストがあった。

時間は、午後1時。とにかく暑い。

当初、登山口でツエルトを張る予定だったが、時間が早いので下岳まで行くことにする。

徐々に傾斜が増す路。途中からロープが何本も掛かっている。

少し時間が掛ったが、針生下降点の分岐に着いた。

分岐は林の中で景色は良くないが、少し進んだところで、南に開けたところがある。

那須の山から高原山方面が良く見える。

今日歩いた高倉山の山頂とNHKのアンテナまでも見える。

高倉山は、小ピークの岩場が確認できる。

積乱雲が多くなったような気がする。

予報では、夕方に雷雨の予報だ。早めに幕営地を見つけたい。

アップダウンの尾根、山毛欅の古木と苔むした露岩の路。

福島らしい山の景色が続く。

分岐から1時間程して、ぽっかり明るい場所に出た。

もしやと思ったら、看板と石標。

そこは下岳だった。

さっきと同じ東側の景色は抜群。

さらに明日歩く山頂への尾根も見える。少し遠くに思えた。

時より吹く風がひんやりしている。

もしや、夕立か。少し焦る。

下岳の山頂は露岩が多く、ツエルトを張るには狭すぎる。

そこで、さらに先に進むことにした。

一旦下ってまた登り返す。標識は無いが、六番岳だ。

樹木に囲まれたわだちのような路。

これ以上進んでも、同じだと考え、路にツエルトを張ることにする。

ザックを下ろし、ツエルトを出す。

ポールを立ててツエルトが自立したとき、ぽつりと来た。

急がなければ。

荷物をツエルトに投げ込み、自分ももぐりこむ。

ツエルトに入ると、ツエルトを叩く雨音が大きくなった。

間一髪だ。

この後、雨は本降りになる。

雨はわだちの路に沿って流れ、ツエルトの底を雨が流れ始める。

グランドシートとウレタンマットがあるので、尻の下は濡れないが、ツエルトの側面に寄せた荷物は徐々に水を吸っていった。

この季節、低山には虫が多くなる。

今日はアブだ。人の血を吸いに何匹も集まってくる。

ツエルトに入った後も、ツエルトの外側に集まるアブのシルエットが映る。

雨の中でも頑張っているアブに感心する。

時間は早いので、お茶を作って飲む。

そして夜食を作る。

今夜は、タイカレー。

カルディで買った紙パック入りのグリーンカレーをアルファー米に掛けるだけのつまらないメニューだ。

食後にラジオを付けるも、電波をキャッチできなかった。

7月24日(金)

翌朝は4時に起床する。まだ外はうす暗い。

起きたら、ツエルトの内側は、水滴でびちょびちょだった。

軽量化で、シュラフではなく、ゴアのシュラフカバーにしたのは正解だった。

朝食は、袋めんの天そば。

500ccをきっちり測って作るのがコツだ。

外に出ると雨は上がっていた。

雨に濡れたツエルトを畳み、5時半過ぎ、出発する。

歩き始めるとすぐに視界が開ける。

そして、眼下に広がる雲海が目に入った。

これだから、山はやめられない。

このタイミング、この時、山にいなければ、この景色は見られない。

はるか向こうは、男鹿の山魂と高原山だ。

次の五番岳には、風雪に耐えたイヌガヤの大木がある。

思わず拝んでしまった。

四番岳は林の中で景色は見られない。

そこを下ると視界が開ける。

正面には、五番岳から山頂までの稜線が見られる。

山頂の南側は急な斜面で、右手(西側)には電波塔が見える。

山頂の左奥には、日光の山脈が薄っすらと確認できる。

その手前の黒い稜線は荒海山だ。

三番岳には、三角点の石標がある。

熊笹などに囲まれているが、景観は360度ビューだ。

三番岳からは一旦大きく下る。

下りはもったいないと思ったが、いやいや、特徴的な山頂の姿が見られてとても良い。

下る途中にはロープが掛かっていた。

コルまで下ると、苔むした露岩や石楠花が見られるようになり、高山の雰囲気が醸し出される。

二番岳まで来ると、いよいよ山頂が近くに見られる。

そして振り返ると、今朝歩いてきた稜線と雲海の景色に魅了されれる。

いよいよ、山頂がまじかになった。

南側は急な角度の斜面が緑に覆われている。

きれいな三角錐の無名峰も見られる。

そして、7時半、七ヶ岳 1635.8mの山頂に到着した。

一等三角点と石標と木製の山名板がある。

眺望は南側に限られるが、下岳までの稜線と雲海に隠れる田島の市街、那須、男鹿の山魂、高原山、日光の山々も見渡せる。

風はそよ風、鶯の声とトンボの羽音。少し蒸暑いが、気持ちの良い山頂だ。

ふり返って北東から東

南東から南

山頂を辞して、スキー場側に下山を開始する。

小さなガレ場が羽塩口へ分岐らしいが、通行止めの札が掛かっている。

その先には、黒森口への分岐がある。

一旦下って、林の中を登り返す。

砂利コースへの分岐は、丸山側の尾根を選んだ。

尾根沿いの路は、東側の眺望が良い。

30分ほどで、尾根と別れ、西側の林を下る。

そしてスキー場内の作業道に出る。

途中から、ゲレンデの草地を下ろうかと思ったが、昨夜の雨で濡れているからやめる。

途中、ご年配の登山者が2パーティ上がってきた。

ゴロゴロ石が転がっている作業道は歩き難い。

30分ほど歩いて中間のカフェテリアの建物まで来た。

さらに20分で、ロッジに着いた。ロッジの手間に登山ポストがある。

ロッジの脇には、白樺の湯があったが、今朝はまだオープン前だ。

大きなスキー客用のホテルと駐車場を過ぎると、ただ暑いだけの舗装道が続く。

民宿街で自販機があったので、冷たい麦茶を一気飲みする。

我慢の舗装道歩きの途中、目を楽しませてくれたのは、百合の花だった。

ロッジから50分程で、八総(やそう)の部落、国道352号線に出た。

ちょうど、9時44分のバスが、八総バス停に着いたところだった。

バスを井桁橋から見送って、次の目的地に向かう。

それは2016年の夏、会津駒ヶ岳に行く途中で寄った井桁とうふ店だ。

昔のままの店構え。ここでしか食べれない青とうふを一丁注文する。

前回、店の中で食べさせてもらったが、今はコロナ禍。保健所から指導により、扉を開けたままならと、店で食べさせてもらった。

一丁と言っても、ここの一丁は普通の2、3倍はある。

地下からくみ上げているという無味無臭の冷たい水で作ったとうふが、まずい訳がない。

また、醤油が良い。田島の彩は、出汁醤油。これを付けて食べれば鬼に金棒、最高の組合せだ。

(半分、食べ終わってから撮影した。)

とうふ店には、息子さんがいる。その息子さんが、欲しくてほしくて、やっと手に入れたカローラレビンは、今もあった。

ちなみに、おばあちゃんは、他界されていた。

青とうふでお腹を満たしたら、荷物を預け、裏の佐倉山に登った。

しかし、この山が大変だった。

まず、尾根までの取付きが不明。そして、ニセピークが何度も現れ、気持ちが折れそうになった。

路は歩かれてはいないが、踏跡はしっかりある。

岩場が多く、とても面白い。各所にトラロープが掛かっている。

そして、ちょうど、お昼時だったため、暑さはマックス。熱中症になろうそうだった。

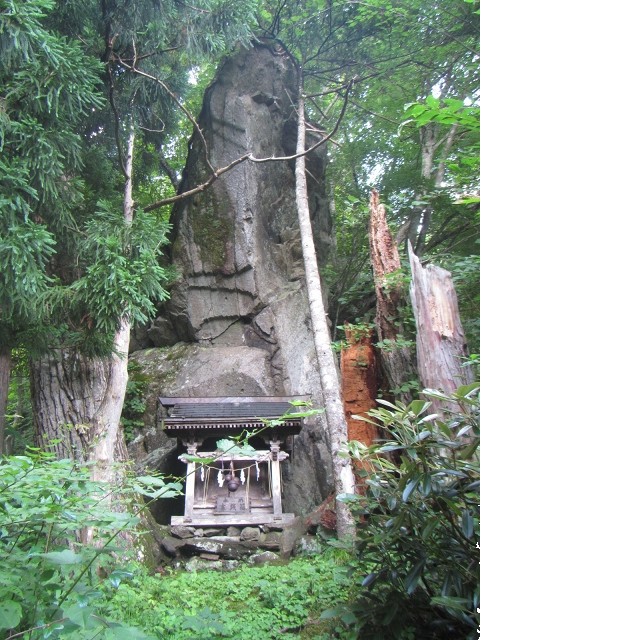

井桁とうふ店の右手が天狗岩の入口だったので、そこから取付けるだろうと思い入山した。

鳥居をくぐり、作業道を少し歩いた先に、細長い大岩を背に木造の祠が鎮座している。

まずはここで拝礼。

その先に路が無かった。天狗岩の上に回りこもうとして、斜面も進むも路はなく、無理やり攀じって、やっと屏風岩の下に着いた。

それでも尾根には出られず、屏風岩の右手から攀じって、やっと尾根に出た。

そこから、地図を見ながら進むも、小さなアップダウンまで地図には表記されてなく、小ピークに惑わされる。

940mの小ピークは広かった。

次の次のピークは、岩稜のピークの東面を巻くように進む。

この辺りは、トラロープが掛かっている。但し、古いもので切れる可能性はある。

そして、天狗岩から1時間半、蒸暑さに耐えに耐え、やっと佐倉山 1073.3mの山頂に着いた。

山頂は樹が生い茂り、眺望はそれほどでもないが、七ヶ岳とスキー場を見ることができる。

下りは、元来た路を戻るが、やはり尾根から下るところに苦労した。

屏風岩の手前に、北側への分岐があり、トラロープが続いていた。

それを使って下ると、崩壊地を修理した沢の上流で途切れてしまった。

仕方なく、修理された沢の斜面を下るも急すぎて難儀する。

天中の陽を遮る樹もなく、汗は乾く暇がない。

やっとの思いで沢を下ると、最初の作業道に出た。

とうふ店で荷物を受取り、お土産にとちもちを買う。

保冷材の代わりにと、凍らせたおからをくれた。

14時のバスまで1時間、日陰で待つ間に汗に濡れたシャツを干す。

やっと来たバスは満員で、増発便を待つ。

15分後に来た増発便はガラガラだった。

中山トンネルと通過し、会津高原尾瀬口駅の手前、夢の湯の前で降ろしてもらう。

夢の湯で日帰り入浴させてもらう。

小さな風呂だが、今日は人が多く、洗い場は一杯になった。

お湯は特徴のない泉質だ。

駅まで5分程歩く。

駅前プラザなる建物には、土産物店と食堂がある。

お土産を買い、階段を上がると、会津高原尾瀬口駅の建物に出る。

駅前にそば屋があったが、時間がなく、次回の楽しみにした。

15時17分発、下今市行きの電車はすいていた。

ボックスに陣取り、ひとり今回の山行の反省会を開く。

【編集後記】

今回のシャツは、メルカリで送料込み450円で買ったものだ。

但し、サイズがM、袖が長かった。

そこで分解してミシンで縫い直し、サイズダウンした。

手間が掛かったが、お気に入りのひとつになった。

そのシャツが、汗を吸って、鮮やかなピンク色になるほど、今回は汗をかいた。

( ^^) _旦~~