会津荒海山・高土山

バリエーションコース

Home > Index No.1 > 山行記録 179

アクセス・コースタイム

2021年10月14日(木)・15日(金) 晴れ ツエッルト泊

10月14日(木)

電車:京成高砂駅[4:55発]-会津高原尾瀬口駅[8:54着]

株主優待券700円+野岩鉄道1090円

徒歩:会津高原尾瀬口駅[9:03出]-袋口登山口[9:30着/9:40出]-

-鉄塔No84[10:18着/10:26出]-鉄塔No85[10:42着]-

-鉄塔No86分岐[11:08着]-高土山西分岐[11:17着]-

-高土山[11:21着]-鉄塔87[11:26着(昼食)11:45出]-

-鉄塔No88分岐[12:01着]-鉄塔No88[12:07着]-

-荒海川(旭橋)[12:33着(キャンプ場見学)12:43出]-

-登山ポスト[13:23着]-沢分岐[14:09着]-

-標高1050m付近[14:30着]-ツエルト泊

10月15日(金)

徒歩:標高1050m付近[5:50出]-尾根[6:18着]-

-1251ポイント[6:45着]-1380ポイント[7:45着]-

-岩場を抜けた所[8:08着]-南陵小屋[8:18着]-

-荒海山[8:20着/8:50下山]-1251ポイント[10:05着]-

-戸坪沢コース分岐[10:17着/10:24出]-沢[11:11着/11:18出]-

-国道352号線[11:31着]-ヒッチハイク

夢の湯で日帰り入浴 600円

電車:会津高原尾瀬口駅[14:14発]-高砂駅[18:24着]

野岩鉄道1090円+株主優待券700円

【はじめに】

今年7月に登った七ッ岳と同様、会津の山の中で登りたかったのが、今回の荒海山だ。

栃木県側では太郎山と呼ばれている。

栃木駅と福島県の県境に位置し、日本海と太平洋の分水嶺にもなっている。

山頂には石碑があり、田島町長の筆で「大河の一滴ここより生る」と記されている。

荒海山は、日帰りコースだが、東京から電車で行くとなると登山口に着くのが遅く、途中ツエルト泊の計画を立てた。

しかし、それでは時間が余ってしまうので、入山日に高土山に登ることにした。

この山は、「南会津・鬼怒の山50」に七ッ岳の全容が展望できる山として紹介されている。

下山コースは、別コースを辿ることにし、戸坪沢コースへ下る計画とした。

10月14日(木)

10月14日、いつものように京成線の始発に乗り込む。

朝5時、外はまだ暗い。昨夜の雨で路面が濡れている。

電車は、早出の仕事に向かう人達で席はほぼ埋まっていた。

その中に、ひとり大きなザック、ピンクの山シャツで乗り込むと少々目立つ。

株主優待券で東武線に乗り換える。

たった700円で東武線の終点まで行るありがたいチケットだ。

南栗橋駅で電車を乗り継ぐ。

東の空がオレンジ色に染まってきた。

さらに栃木駅でも電車を乗り継ぐ。するとすぐに前方左手に日光連山が目に入る。

見上げれば福島側の空は青空。天候は期待できそうだ。

9時少し前、野岩鉄道の終点、会津高原尾瀬口駅着いた。

平日だというのに登山者が1名いた。

駅前から南西を望むと、鉄塔が2本立っている山がある。

そこが高土山だ。

さっそくカリマーのザック、アルピニストを背負って国道を歩き始める。

20分程で、取付きのある袋口に着く。

手前には、東京電力の黄色い杭がある。No.84 下郷線を示す杭だ。

その脇には、荒海山登山ルートと書かれた大きな観光案内の表示板がある。

ここでスパッツをつけて、9時半に山路に入る。

雑木林を抜け、沢沿いの路を進むと、丸太の橋に着く。

ここから傾斜の登りが始まる。

ホウノキの落葉を踏みながらゆっくり歩く。

足元にはドングリが沢山見られた。

そして、時々、栗のイガもあった。

小ぶりだが中には茶色に光る栗が入っていた。

最初は、お土産にと拾っていたが、あまりに多いので、いつの間にかサコッシュに一杯になった。

時々木から落ちるドングリの音にびっくりするほど静かな山だ。

40分程してプラスチック製丸太の階段が始まる。東電巡視路特有の整備のしかただ。

風もなく、汗が出る。

そんな時、斜面に上に視線を感じた。動物、よく見るとカモシカだった。

鹿ではない。カモシカだ。

じっとをこっちを見つめ微動だにしないところがカモシカの特徴だ。

しばらくにらめっこしていると、尾根の向こうに歩いて行った。

さらに進むこと5分、主尾根に出る。路はよく整備されている。

3分程で最初の鉄塔No.84に到着する。

眺望は良くない。ここで一本入れる。

尾根沿いに15分ほど緩やかな登りを進むと、次の鉄塔No.85に到着する。

ここも、それほど眺望は良くない。

一旦下る。この辺りから露岩が出てくる。

アップダウンの路を辿る。

途中鉄塔No.86の分岐を示す黄色い杭を通過し、標高1000m付近からまた緩い登りになる。

少し開けたところに着く。ここが高土山西分岐だ。

西に下る尾根の途中にある鉄塔No.87を示す黄色い杭がある。

山頂に向け少し登る。

取付きから2時間弱、高土山 標高1078.4mに到着。

四等三角点の石標と、アルミ板の山名板がある。

眺望はない。静かな山頂である。

記録の写真を撮って、眺望がよいといわれる鉄塔No.87に向かう。

分岐を通過し、すぐに鉄塔No.87に着く。

北側には、7月に登った七ッ岳の全山が見える。

右手(東)には、前衛峰の高倉山が。左手(西)には、明日向かう、荒海山の山頂を望める。

七ッ岳を眺めながら、暖かい陽を浴び、昼飯のおにぎりを食べる。

下りのコースに選んだのは、鉄塔No.88が立つ尾根だ。

分岐に戻り、主尾根をトラバース気味に進む。

15分程で鉄塔No.88への分岐に着く。黄色い杭のとおり尾根を下る。

鉄塔から、眺望は得られないが、ふり返ると高土山の山頂が見える。

さらに尾根を北西に進む。

鉄塔から先には、アスナロだろうか、檜より大きな葉のヤブが続いている。

結果論だが、鉄塔No.87の尾根を下った方が良かったかもしれない。

まあ、地図読みのトレーニングにはなったが。

標高で100mほど下るとコンクリート製の貯水槽があった。

おそらく、この下の旧小学校、今は、あらかい健康キャンプ村のものだろうか。

その先で沢を渡ると木造の建物があった。

さらに進むと、林道滝ノ原線に出る橋(旭橋)がある。

橋を渡らず進むと、旧田島町立八総鉱山小学校の正門がある。

すっかり草で覆われているが、路はその先の校舎へと続いている。

校舎は古いが朽ちてはおらず、グランドがあって、その周囲には小さな家が点在している。

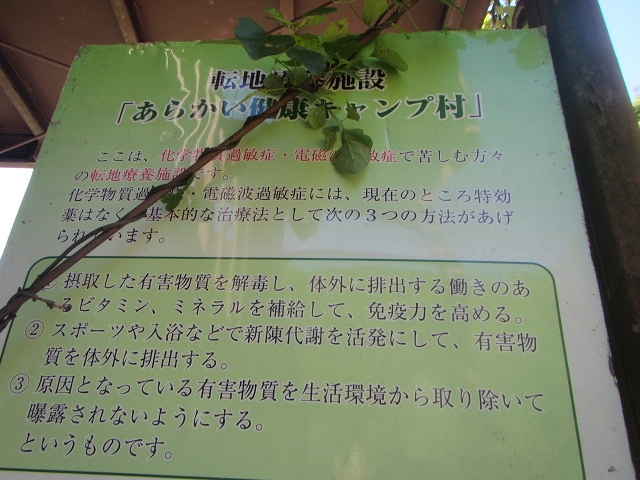

案内板には、あらかい健康キャンプ村が転地療養施設であると記されている。

橋に戻り、荒海川に沿った林道を進む。

砂利道の林道を傾いた午後の陽を浴びながら一人歩く。

途中、しっかりしたフェンスに囲まれた旧八総鉱山の管理施設があった。

この施設は、休廃止された鉱山抗からの排水を中和するものらしい。

40分程林道を進むと橋があり、その右手の駐車場にトラックが止まっていた。

左に林道が続いているが、車はここまでだ。

橋を渡ってすぐ、登山ポストがあった。

この先の林道は、平成27年9月の関東東北豪雨により大きな被害を受け、車では進めない。

林道のコンクリート舗装は無残に壊れ、部分的に残るも、補修できるレベルではない。

沢の水が舗装路の上を流れる箇所もあり、水量に依っては、靴が浸かることもあるだろう。

一ヶ所、路肩の縁を歩く箇所があり、バランス感覚が試される。

そこを通過すると、舗装路がナメ滝のようになった箇所を通過する。

崩壊後に付けられた道標とピンクテープがあり、ルートは分かりやすい。

沢を何度も左右に渡り、高度を少しずつ上げる。

登山ポストから約45分歩いて、尾根取付に続く小沢に着いた。

この先、豪雨被害までは滑沢を登るコースだったが、今は土砂に埋まり、その渓谷美は見られない。

河原を進むと、次に急斜面を九十九に登る。

登りきると平地の河原に着く。

標高1050m付近、今夜は、この河原にツエルトを張る。

尾根取付の左手には、水場になる小沢があり、少量だが流れがある。

砂利を整地し、雨に供え、ツエルトの周りに溝を作る。

落ち着いたところで、茶にする。

夕食までに時間があるので、高土山で拾った山栗を茹でる。

小ぶりだが甘い。時々、虫が食ったのあり捨てる。

それても親指くらいの栗を20個ほど食べた。

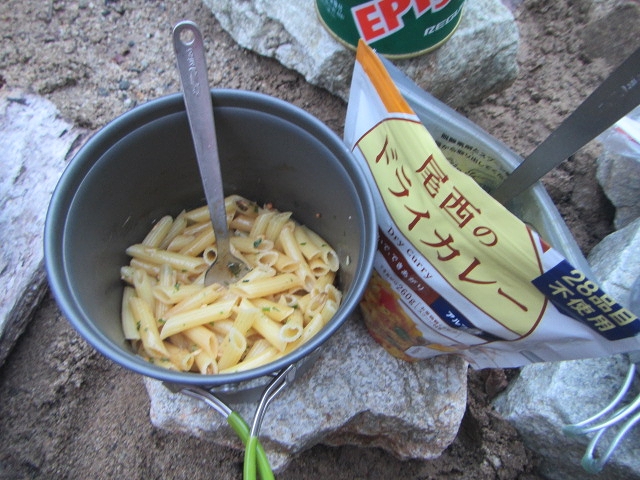

日が暮れる前に夕食の準備。今夜は、アルファ米のドライカレーとマカロニパスタ、バター醤油味。

夜は風もなく、静かな夜だった。久しぶりに満天の星を見た。

10月15日(金)

翌15日も良く晴れ、風もなかった。

夜中、獣の声も聞かれず、ぐっすり眠ることができた。

4時過ぎに起床し、いつもの袋めんの天そばを食する。

露に濡れて砂まみれになったツエルトを撤収するのに時間が掛った。

5時50分、1日目と変わりのない重さのカリマーを背負って出発する。

いきなりロープが何本も掛かる斜面に取付く。

登るにつれ陽が差してくる。

その陽に照らされた紅葉がきれいだ。

30分弱で、主尾根に出る。

尾根の先、福島県側は雲海に包まれていた。

前方には、荒海山の山頂を望めた。

落葉を踏みながら、緩やかな山毛欅の林の尾根路を進む。

足元には、山毛欅の種が多く落ちていた。

路には、苔むした倒木に露岩、石楠花も多い。

福島の山らしい山路だ。

尾根に出てから30分程でポイント1251を通過する。

一旦下り、暗い林の中を進む。

途中、左手(東側)の視界が開け、七ッ岳から男鹿山魂が望められた。

どの山も紅葉がきれいだ。

その先にロープが掛かった斜面が現れる。

木の根っ子があらわになった斜面だ。

登りきると、雲海に包まれた舘岩方面が、正面には荒海山の山頂が顔をだす。

しばらくアップダウンが続き、ポイント1380の手前で、またロープが掛かった斜面を登る。

そこを過ぎると、小段にでて、また登りが始まる。

大きな露岩が現れるが、右に進むと岩陰にロープがある。

さらに岩の斜面にロープが掛かってい箇所を攀じる。

前々日の雨のせいか、それとも夜露か。斜面を濡れて滑りやすい。

その後、数か所、ロープが掛かった岩場の斜面を登る。

急な岩場を抜けた所は樹木の背が低くなり、視界が開ける。

振り向けば、会津の山々が一望できる。その一角、舘岩の谷だけ、まだ雲海が残っている。

雲海の中、ぽっかり浮かんでいる山こそ、井桁の八総佐倉山だ。(今年7月に登った)

ここから山頂まで200mほど。

しかし、この路は夜露をまとった笹が被っていて、ズボンがびっしょり濡れてしまった。

山頂直下には、南陵小屋があり、外見から見てかなり傷んでいるようだ。

それを確かめるべく、中ののぞいて見る。

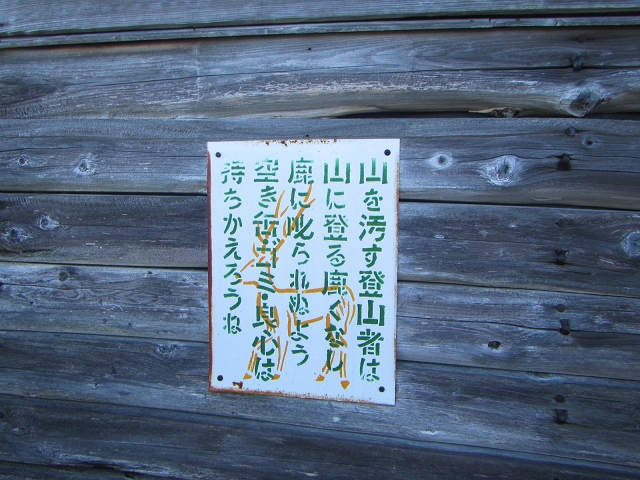

小屋の外壁に看板あり、

「山を汚す登山者は、山に登る鹿くなし。鹿に鹿られぬよう。空き缶・ゴミ・良心は、持ちかえろう。」

と書かれていた。

そのとおりだ。

立て掛けてあるだけの戸を開けると、3畳程の板の間だった。

腐って半分抜け落ちている。かび臭いが、嵐は防げる。

小屋から山頂はすぐだ。

8時20分、荒海山 1580.5mの山頂に到着。快晴、風無し。

ほぼ360度のビューを楽しむ。

北から、八総佐倉山、七ッ岳、田島の市街、那須山魂。

東は、男鹿山魂、高原山。そして南に日光の山々、白根山も山頂を望める。

西は、燧ケ岳、平ヶ岳、その奥は毛猛山だろうか。

残念なことにカメラのレンズが露をかぶり、このあとの写真はピンボケばかりだ。

・七ッ岳

男鹿山魂

日光の山々

分水嶺の石碑は、土台から外れ、横たえられていた。

二等三角点のある東峰へ向かう。

ササヤブをかき分け着いた山頂は、地味に小さな山名板があるだけだった。

30分ほど山座同定を楽しんで山頂を辞す。

左の尾根が、登ってきた主尾根。右の谷が八総鉱山に続く荒海川の谷だ。

ロープが掛かった斜面の下で、二名のパーティーに出会う。

大阪から車で来たという年配のご夫婦、戸坪沢から登ってきたと言うから立派だ。

さらに、平坦になったところでも一名の登山者に会う。

この方は、今朝、八総側から車で来たそうだ。

山頂から1時間半弱で、戸坪沢への分岐に着く。

バリコースのため標識はないが、木で作った柵が不審全だ。

柵の先には、薄い踏跡がある。

ここから約300mを下る。

登る人が少ないとみえ、イワウチワが沢山あった。

地図を見ながら下るも、ピンクテープが多くあり、少し興ざめする。

1時間少しで、麓の沢に着く。ここで靴を洗う。

その先、路は平坦になり、途中、黄色いテープが張られていた。

そこには「これより先、入山禁止です」とあった。

さらに小沢を超えると車が通れるほどの道になり、ほどなく国道手前の植樹祭の広場に出る。

平らな草原で、テントを張るにはもってこいだ。

11時半、分岐から約1時間10分、国道352号線に着く。

ここはチェーン装着場になっていて、広い路肩で一息つく。

バスの時刻表を見ると、1.5キロ先の舘岩番屋バス停発14時半まで無い。

ならばヒッチハイクと、手を挙げる。

30台ほどして止まっていただいた車は年配の男性で、キノコ狩りの帰りだという。

キノコ狩りの成果を聞けて楽しかった。(ありがとうございました。)

夢の湯の前で降ろしてもらい、日帰り温泉で汗を流す。

会津高原尾瀬口駅の手前にある「蕎麦ふるさと」に向かうも、今日は休みだった。

蕎麦はあきらめ、14時14分発のリバティに乗り、帰宅の途についた。

【編集後記】

南陵小屋の中には、こんなことが書かれていた。

「山は、命の母」

「森は、動物のふる里」

「自然は、地球の宝」

自分達は、今の自然をあと何年守れるのだろうか。

できることは、とにかく自然を傷めないことか。

ローインパクト

( ^^) _旦~~