白毛門・巻機山

バリエーションコース

Home > Index No.1 > 山行記録 201

アクセス・コースタイム

2023年5月2日(火)~4日(木) 晴れ

5月2日(火) 曇り後晴れ

電車:京成高砂駅[4:55発]-京成上野駅[5:15着]・・・JR上野駅[5:43発]-

高崎駅[7:29着/7:45発]-水上駅[8:52着]

京成262円+JR3,080円

バス:水上駅[9:00発]-土合橋[9:20着]

関越交通710円

徒歩:土合橋[9:30出]-ポイント1154[11:03着]-

-松木沢の頭[12:08着(昼飯)12:20出]-

-白毛門[13:25着/13:35出]-笠ヶ岳[14:45着]

避難小屋泊

5月3日(水) 晴れ

徒歩:笠ヶ岳[4:25着]-大烏帽子[5:00着]-朝日岳[5:35着/5:45出]-

-ジャンクションピーク[6:05着]-越後烏帽子(地蔵ン頭)[6:55着]-

-大烏帽子山(笠ヶ岳)[7:32着]-檜倉山[9:10着(昼飯)9:30出]-

-檜倉乗越[10:10着]-柄沢山[12:11着/12:25出]-

-居頭山[13:15着]-米子頭山[14:38着]-

-ポイント1646の北のコル[15:00着]

ツエルト泊

5月4日(木) 晴れ

徒歩:ポイント1646の北のコル[5:15出]-栂ノ頭[6:30着]-

-巻機山の東の分岐[6:50着](ザックをデポ)-牛ヶ岳[7:08着/7:20出]-

-巻機山[8:00着(登山者と話込む)]-山名板[8:12着](ザックをデポ)-

-割引岳[8:35着/8:40出]-山名板[9:00着/9:16出]-

-避難小屋[9:32着/9:40出]-前巻機山[9:55着]-

-ポイント1564[10:42着]-6合目[11:05着]-

-道を間違え1100メートル付近[11:40着]-第2駐車場[12:30着]

ヒッチハイク:第2駐車場[12:45発]-六日町駅[13:15着] 0円

(駅前のスーパーで弁当を購入、駅で食べる)

(バスの場合:清水入口-六日町駅 南越後観光バス510円)

電車:六日町駅(北越急行)[14:20発]-越後湯沢駅[14:38着/15:03発]-

-水上駅[15:48着/15:53発]-高崎駅[16:57着/16:59発]-

-JR上野駅[18:48着]-秋葉原駅-浅草橋駅-京成高砂駅[19:28着]

JR3,740円+京成262円

【はじめに】

昨年(2022年)平ヶ岳に登った帰りに、只見湖を遊覧船で渡りながら、『越後の山もいいな』と思い、久しぶりに昭文社の地図を買い求め計画を練った。

ゴールデンウイークにまとまった休むが取れる。

昨年(2022年)の矢筈岳が思い起こし、残雪が無ければ行けない山、白毛門から巻機山への縦走に決めた。

だがしかし、今年は雪が少ないらしい。

残雪が少なければヤブを歩くしかない。

ヤブが多ければ行程どおりにいかない。

途中でエスケープルートが無いので、不安ばかり募る。

天候は、ウェブサイト「てんきとくらす」で調べたところA判定は2日しか続かない。

狙いは3日(水)から。ならば山にいる間は天候が崩れない2日(火)から出発することにする。

5月2日(火)

いつもと違い上野駅経由で上越線に乗り込む。

熊谷駅あたりから、赤城山や日光の男体山、女峰山が見えてくる。

その手前には、足利から鹿沼の安蘇山魂の山脈も見られる。

高崎駅には、学生やサラリーマンでごった返している。

その中を山のザックを抱えて水上行きに乗り換える。

今日は平日だから、通勤時間に混むのはしかたない。

渋川駅での学生やサラリーマンを降ろすと、電車は湯檜曽川にからみながらだんだん山間部へと登て行く。

天気は曇り。だが、上越の雪を被った山が見える。

そして沼田駅で、山の格好をした人達も、みな降りてしまった。

地元の駅を出発して早4時間、水上駅に着いた。

駅前の道は、今朝降った雨で濡れていた。

土産物店は開店準備中。少し肌寒い中、ロープウェイ行きのバスを待つ。

バスの乗客は少なかった。

土合駅の前で乗客の一人が下りる。

久しぶりの土合駅、おしゃれなカフェとグランピングの大きなテントがいくつもあった。

土合駅を通過するとすぐに土合橋に着く。もちろん、ここで下車するのは自分だけだ。

白毛門は、実は過去2回登っている。

一度目は二十歳のころ。同じ土合橋から登り、朝日岳でテント泊して宝川温泉へ下った。

2回目は、谷川岳を馬蹄形登山で、清水峠からジャンクションピーク経由で逆コースで下った。

白毛門えの登りは、標高差1000メートル、少々気が重い。

駐車場を抜けて、東黒沢に掛かる橋を渡る。

鉄骨の手摺は曲がり、木の床は少し腐りかけている。

大自然の力、人工物の寿命は短い。

大きな山毛欅の森を7分ほど進むと、いよいよ登りになる。

雨に濡れた新緑がきれいだ。

山毛欅の森を登る。地図のとおり、直登に近い勾配だ。

100メートルほど登ると、さっそくトウゴクミツバツツジの花が出迎えてくれた。

続いて石楠花、タムシバ、オオカメノキの花も見られる。

200メートルほどすると視界が開け、谷川岳の岩壁が真正面から眺められる。

ただし、山頂はガスに隠れ見えない。

下にはロープウェイの駅もある。

この後も巻機山までの稜線では、谷川岳を見ながら歩くことになる。

天気は、青空の部分もあるが雲が多く、時々ぽつりぽつりを頭を濡らす。

道は山毛欅の落葉から、松の根がらみへと変わり、岩場も増える。

標高1050メートル付近でタムシバの群落があった。

タムシバの花は絹のような白さだ。

足元には、イワウチワのピンクの花が見られる。麓では、すでに時季を過ぎていたが、山では、これからだ。ただし、花の数は少ない。

登り始めて1時間半、大きなクロベイの樹に着く。

この樹は見覚えがある。

すぐ先がポイント1154で、白毛門沢の大滝がそこから見られる。

雪解けの水を集め、ゴー、ゴーと音を立てている。

少し進むと傾斜がゆるみ、見上げると白毛門の山頂が見られる。

予想どおり、南面には雪が少ない。

標高1300メートル付近までくると所々に雪があった。

1日、2日前に降った雪だ。積雪は2センチ程度だ。

標高1460メートル付近の岩場にはクサリが掛かっている。

ここを超えると傾斜はゆるみ、足元の雪も増えてくる。

振り向けば武尊山や赤城山が見える。

12時を少し回り、松ノ木沢ノ頭に着く。

下ってきた登山者二人が、昼飯を食べていた。

なんでも山頂は、今朝の雨で景色も何も見えなかったと残念がっていた。

この辺りは樹林帯を抜けていることから風が強い。

風が強いのは、「てんきとくらす」の予報どおりだ。

でも、明日には納まる予報だ。

この先から岩場が増え、右上にはババ岩、ジジ岩も見えてくる。

途中、スライドした登山者から、2つ目のコブの先でアイゼンを着けた方が良いとアドバイスをもらう。

岩場の道を快適に登る。景色は最高。少し風が強いが、青空も見えてきた。

ババ岩、ジジ岩を右に見て、いくつかの岩場を登る。

標高1615メートル付近で、アドバイスどおり雪面になったのでアイゼンを装着する。

しかし、30メートルもすると終わってしまった。

登り始めて4時間近くなった13時半、山頂直下に着く。

左手には笠ヶ岳と朝日岳が見える。

手前の御影の大岩があり、左にクサリが掛かり、右には巻道がある。

ここは巻道へ進む。

そして少しすると、山頂が見えてきた。

13時25分、白毛門 1720メートルの山頂に到着。

雪はまったく無い。360度ビューは最高だ。

北を望むと、これから進む笠ヶ岳からそこからさらに伸びる稜線が、雪をまだらにまとって続いている。

はたして、雪の上を歩けるのか。それとも、ヤブを歩くことになるのか。一抹の不安がよぎる。

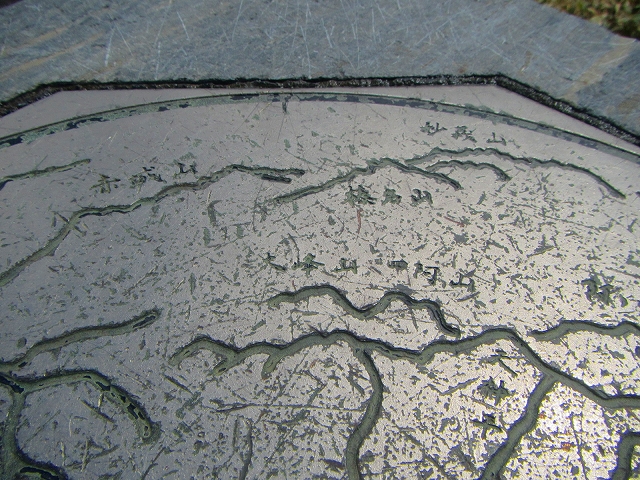

山頂には、360度の山名展開図があり、昭文社の地図も広げて山座同定を楽しむ。

笠ヶ岳の右奥には平ヶ岳、そして燧ヶ岳、至仏山。

奥には日光白根山、右には武尊山、その右奥には庚申山、そしち赤城山。

南西には、谷川岳から始まり、武能岳から北に七ッ小屋山への稜線が大パノラマになって見渡せる。d

山頂を辞して笠ヶ岳に向かう。

少し下るとさっそく雪原が広がっていた。

ザックから、サレワのチタン製ワンタッチアイゼンを取出す。

今年、登山靴の靴底を、ワンタッチアイゼンを装着しやすいビブラムソールに張り替えた。

そのため、アイゼン装着に苦労しないだけでなく、外れる心配も無くなった。

正面に笠ヶ岳を見ながらコルまで下る。

コルの先から登りが始まる。

少しだけ夏道を歩き、また雪原の登りになる。

傾斜はきつい。30度位はあるだろうか。

3人分のアイゼントレースを見つける。それを辿り登っていく。

徐々に風が強くなり、体力を奪われる。

山頂直下に二人の登山者が笠ヶ岳目指して登っているのが見える。

山頂手前は笹原でアイゼンを外す。

三角おむすびのような山頂だ。

14時45分 笠ヶ岳 1852.1メートルの山頂に到着。

風が強い。ここも眺望は最高だ。

北の尾根、30メートルぐらい下に、青いかまぼこ型の避難小屋が見える。

入口に人がいる。今夜は相部屋になりそうだ。

数分下り避難小屋に着くと、そこには年配夫婦がいた。

挨拶をすると「ブルーシートを敷いといてあげた。」と返事が返ってきた。

避難小屋は三畳ぐらいの広さ、詰め込めば5人位は寝られる。

年配夫婦は、自分と同じ葛飾在住とのこと。

こんなところで葛飾に人に会えるなんてとびっくりしていた。

新雪を集め、水作りから始める。

夕飯は、お昼の余ったおにぎりと、カット野菜を入れた袋麺のチャンポンだ。

夕日を見に、もう一度山頂にあがり、今夜は早めにシュラフに入る。

1時間もしないうちに、ご主人のいびきと、奥さんの震えるシュラフカバーのガサガサ音で目が覚める。

それがしばらく続き、その夜は眠りが浅かった。

5月3日(水)

2日目がクライマックス、距離も長い。

うまく雪をひろえて、巻機山の手前まで行ければよいのだが。

その不安を少しでもやわらげるべく、今朝は3時起きて出発時間を4時半とする。

天気は晴れ、風は微風。

オレンジ色に輝く東の山脈。とくに平ヶ岳から続く稜線がきれいだ。

振り向けば谷川岳も、朝日を受けてきれいな谷の陰影を見せてくれている。

(振り向いて谷川岳を望む)

4時50分、大烏帽子山付近の雪面がオレンジ色に輝き、そして燧ヶ岳の左側から朝日が昇った。

(振り向いて谷川岳を望む)

大烏帽子山付近には雪があるが、その先は夏道を辿る。

朝日岳の頂上直下、ハイマツと大岩の山頂はきれいだ。

左に回り込み山頂に出る。

昨日の雨と風で、コメツツジや山名板にはエビのしっぽができていた。

5時35分、朝日岳 1945.2メートルの山頂に到着。

岩とハイマツがアルペン的で、山頂の北側は平で広い。

日が昇るにつれ、オレンジ色の輝きは薄らいだが、透明な朝日に谷川岳が白くくっきりと見える。

右手には苗場山や鳥甲山も見える。

そして進行方向、北側には越後の山々が勢ぞろいしている。

この先は雪原が続いている。

山頂の石仏に登山の無事を祈る。

少し下りぎみの平坦の尾根を進むと、標識が現れた。

ジャンクションピークだ。

左に進めば清水峠、右は巻機山に続く尾根だ。

標識から先、笹をかき分け進むと急斜面の雪原、その下には笹原が続いている。

雪原にはアイゼンのトレースががあった。

昨日つけたばかりのトレースだ。少しほっとする。

ここで自分もアイゼンを装着すうる。

急斜面の笹原を抜けると、広い雪原が広がっている。

トレースを追って、雪原の左側を下る。

200メートルほど下り終えると、岩の尾根が始まるが、ヤブを避け、尾根の南面の雪をひろって進む。

途中から雪の斜面がきつくなり、危険なので石と笹原の尾根に上がる。

越後烏帽子の手前は雪があったが、登るにつれ傾斜がきつくなったので、笹ヤブに突入する。

笹が滑るので、アイゼンのまま登る。

越後烏帽子の手前は灌木のヤブ。

6時55分、越後烏帽子 1785メートルの山頂に到着。

きつかったー。

この先、雪原が続く。アイゼンで快適に進む。

大烏帽子山との最低鞍部の手前には広い笹原があり、100メートルほどヤブ漕ぎをする。

最低鞍部からは、また雪原が続く。

15分ほど登ると大烏帽子山の山頂直下に着く。

7時32分 大烏帽子山 1819.5メートルの山頂に到着。

山頂は岩と笹原なので、山頂は踏まなかった。

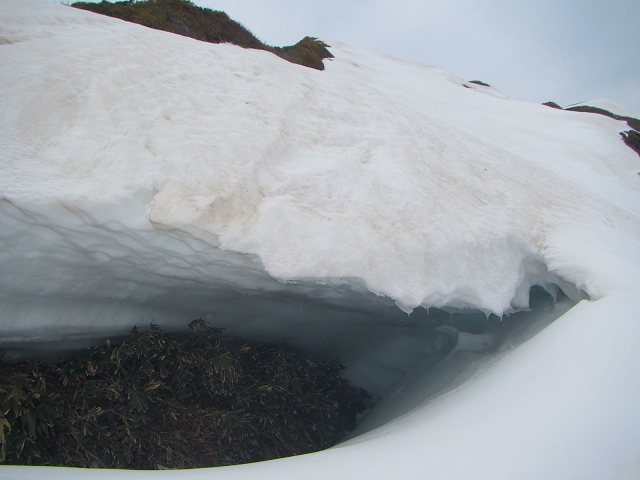

東側の雪面、ベルクシェンドに気を付けながら通過する。

次の檜倉山まで200メートルほど下り、尾根をアップダウンしながら進む。

途中、ベルクシェンドやクレパスがあり慎重に進む。

尾根は、雪が無いところが5ヶ所ほどあり、笹をかき分け、灌木を漕いで通過する。

石楠花のヤブは厄介だった。

それでも全体からすれば、ヤブの距離が短くて良かった。

ヤブに苦労した尾根をふり返る。

ヤブの尾根が終わると、ゆるやかな雪原の登りになり、尾根の幅は広がり山頂へと続く。

9時10分、檜倉山 1744.2メートルの山頂に到着。

なだらかな山頂は笹と草地で、山頂の南側には池塘があるのだが、今は雪で埋まっている。

ここで昼飯にする。2日目はパンだ。

9時を過ぎ、天候は良く、日差しが暑い。

風も無く、汗が額を流れる。

ウグイスの声が聞こえる。

別世界。

人間は、自分一人だけだ。

この先は、始めはゆるい尾根を下る。

しだいに尾根の東面、急傾斜の雪原を歩く。ピッケルを握る手に力が入る。

途中、崩壊した箇所を通過すときは緊張した。

檜倉乗越の手前も崩壊が進んでいた。慎重に通過する。

次の柄沢山との中間あたりが最低鞍部、檜倉乗越だ。

10時10分、檜倉乗越を通過する。

狭い雪庇上にビバークした跡、雪のブロックを積み上げた風除けが残っていた。

アイゼンのトレースの主が、ここで泊まったのだろう。

ここから標高差350メートル登りが始まる。

鞍部から見上げると、標高1650メートル付近に岩場が見える。

東側の斜面には雪があるが、かなり急傾斜で、下まで切れ落ちている。

近付くとかなりきわどいことが分った。

尾根は灌木のヤブ。笹より厄介だ。

悩んだ末、東側の斜面の岩場を進む。

東側斜面のベルクシェンドギリギリのところを進むがきわどいところだ。

雪庇は崩壊が進み、亀裂も多い。

斜面が急で、踏み外すと、かなり下まで落ちそうだ。

それも巨大な雪の塊とだ。

きわどい場所を通過すると、また前と同じ雪面が続く。

標高1680メートル付近で、草原を通過する。

そこを過ぎると徐々に平坦な雪原になる。

12時少し前、柄沢山の手前に笹ヤブの斜面があり、どうしても通過しなければならない。

お昼近くなり、体力も消耗したところで、このヤブはこたえる。

少しでも幅の狭い所を選んで東寄りに向かい、ヤブに突入する。

あえぎながら通過すると、今度は急斜面雪面が待っていた。

雪しか見えないせいか、山が大きく思えた。

ここもあえぎながら登りきると、なだらかになり柄沢山の山頂の笹原が見えてきた。

12時11分、柄沢山 1800.2メートルの山頂に到着。

山頂だけ笹が生い茂っている。

近付くと白い山名板らしきものが見えるが、文字はかすれて見えない。

山頂から北に、巻機山が見える。いよいよ近付いてきた。

八海山、越後駒ヶ岳、平ヶ岳。さらに燧ヶ岳、至仏山も見える。

計画では、次のピーク 米子頭山が2泊目の幕営予定地だ。

時刻は12時半過ぎ。なんとか計画どおり行きそうだ。

柄沢山から先は、平坦な尾根で雪面が続いている。

途中、ポイント1809を12時50分頃に通過する。

北には、居頭山が見える。

下り始めると居頭山の手前に笹ヤブが見える。

右側は、急斜面で回避できそうもない。

近くまで行くと背の高い笹で、距離は100メートルぐらいある。

通過すると、無名峰 居頭山が見える。

居頭山の南面と東面の間は、きれいな弓なりのリッジになっている。

小さなピークだが、きれいで良い。

13時15分、居頭山 標高はおそらく1820メートルの山頂に到着。

ピークの上からは、巻機山が今まで以上に近くに見える。

しかし、見えたのはそれだけではない。

米子頭山までのやせ尾根だ。

雪庇の上も歩けそうだが、すぐ下は切れ落ちて危険な感じがする。

さらにその先は、雪庇が途切れ、ヤブ漕ぎが必要そうだ。

居頭山の北のポイント1809には、わりと楽に雪庇の上を歩けた。

そのピークには雪が無いので、右を巻いて通過する。

回り込むと見えてきた。石楠花や落葉松、笹のヤブだ。

結構手ごわいヤブだ。

まだ、下りだから良かった。

その先は、さっきのやせ尾根よりより、もっと雪が少ない。

最後に来て、この尾根はきつい。

雪の上を歩くが、雪のない所は、笹ヤブを通過する。

下りきると、米子頭山の手前の小ピークが見える。

近付くと、そこは雪がほとんどなかった。さらに土と岩の斜面はかなりの急斜面だ。

意を決して笹ヤブに入る。

小ピークの手前の岩場は、雪との境を行けばなんとかなると思っていたが、実際は、60度を超える傾斜だった。

幸い、下が笹ヤブなので、万が一スリップしても、そこで止まるだろうと、ピッケルで一歩一歩ステップを切りながら10メートルほどの雪の壁を登る。

この時、あまりに危なかったので、写真を撮り損ねてしまった。

なんとか急な雪面をクリアーすると、米子頭山までの尾根が見えた。

だが尾根の東面は、かなりの急傾斜な雪面で、滑落しないよう注意が必要だ。

途中、笹ヤブを2ヶ所超える。

笹ヤブを通過すると、米子頭山まで広くてゆるやかな尾根になる。

東面の雪面を進み、こんもりした山頂に着いた。

14時38分、米子頭山 1796.1メートルの山頂に到着。

山頂は笹ヤブで、ピークは踏まなかった。

計画では、米子頭山のピークでツエルトを張る予定だったが、もう少し頑張ることにする。

この先のコルまで行くことにする。

しかし、そこからも楽な尾根ではなかった。

米子頭山の北側の尾根は、笹と灌木のヤブだった。それも長い。

顔に樹をぶつけ、すねにも樹をぶつけ、羽後朝日岳のヤブに匹敵するヤブだった。

そこを通過すると、その先はなんとか雪面を歩くことができた。

ただし、途中、クレパスがあり、慎重に超えた。

途中で、明日、向かう巻機山への尾根が見渡せる。

雪庇が残っているが、標高1800メートル付近は笹ヤブのようだ。

明日も、簡単には行きそうもない。

15時、コルが見えてきた。

15時00分、ポイント1646の北のコルに到着。

コルは広く、見晴が良い。

風を考え、ツエルトは笹ヤブの脇に張る。

今回も快適な夜を過ごせるよう、整地を十分にする。

そのため、ちゃちな折り畳み式スコップだが、雪山には必ず持ってくる。

そして、雪山用に竹ペグも用意した。

残置してもいいと思っていても、帰りにはしっかり掘り起こしていた。

それから雪を溶かして、お茶をいれる。

行動中はゆっくり空など見ていられなかったが、ツエルトを張り終えると気持ちに余裕ができた。

青空と巻雲、午後の傾いた太陽。東側に連なる会津の山々を見渡す。

雪を残した山ひだが鮮明に浮かびあがり、最高な景観を見せてくれる。

夕方になり山がオレンジ色に変わる。

夕日を見に、ツエルトから出る。

線香花火のような夕日が、日本海の向こうに見える。

同じ夕日を、毛猛山に登った時にも眺めた記憶がある。

あの時も同じように日本海に夕日は沈んでいった。

この夜は、あまり食欲がなかった。

早ゆでのマカロニに、カルディで買ったトリフソースをかけて食べる。

あと昼飯の残りのパンを食べて終わりにした。

その代わり、お茶はたくさん飲んだ。

今夜も早めにシュラフに入る。

だが、初日に結露で濡れたシュラフは寒くて、夜中に目覚めると日付が変わっても眠れなかった。

5月4日(木)

時計を見ると3時半だった。予定より30分も遅い。

慌てて朝食を準備する。今朝は袋麺の天ぷらそば。

ツエルトの撤収は、風も無く、苦も無くで来た。

予定では5時に出発予定だったが、15分遅れた。

アイゼンを効かせ、雪庇の上を歩く。

東の空には、すでに朝日が昇っていた。

この時、朝日をゆっくり見る余裕もなかった。

歩き始めてすぐ、熊の足跡を見つけた。

雪の融け具合から推定すると、昨夜から朝の足跡だと思う。(写真、真ん中と上)

傾斜は徐々にきつくなり、20分ほどで標高100メートルほど上がってきた。

急な斜面だった。

そこは雪庇が崩れ始め、クレパスがあった。

振り返る)

もう少し雪の斜面を進むと、標高1800メートルの肩みたなところを見上げられた。

そこは笹ヤブだった。

ベルクシェンドの狭い所を選んで笹尾根に飛び移る。

見上げるヤブは手ごわそうだ。薄い踏跡を選んで、アイゼンのままヤブと格闘する。

50メートルほど登り標高1780メートルの肩に着く。

見上げる栂ノ頭まで、東面には、雪面が広がっていた。トレースもある。

北北西には、前巻機山も見える。

南面と東面がきれいは三角形をしている。

トレースを辿り、次の栂ノ頭に向かう。

ゆるやかに続く雪面を、左手の笹ヤブギリギリを歩く。

風も無く、ウグイスの声が心地良い。

標高1840メートル付近から傾斜がきつくなる。

朝の内なので、まだ暑くないので助かる。

登るにつれ、モミや栂の樹が多くなる。

それも風雪に耐えて、やっと伸ばした枝が生命力の力強さを感じる。

我慢の登りが続く。

なだらかになった最高点が栂ノ頭。6時30分に到着。

少し手前で、右手に牛ヶ岳の山頂が見えた。

モミや栂の林を抜けると、巻機山への最後の登りが始まる。

広くてこんもりした雪原を登る。樹がないので、距離が掴みにくい。

最後までペースを崩さず歩くと、笹原が見えてきた。

山頂尾根の笹原だ。

6時50分、巻機山の東の分岐に到着。

左(西)に山頂を示すケルンが見える。

分岐にザックをデポして、先に牛ヶ岳に向かう。

この時、スマホを忘れたのでGPSの記録を撮れなかったのが残念だ。

アイゼンとピッケルだけの空身は、体が浮いたように軽い。

一旦コルに下り、そして登り返す。

コルの周辺は笹原で、そこは木道を歩く。

登りになると、また雪原になる。

広い雪原をを詰めると細長い山頂の笹原が見えてくる。

細長い山頂の手前に三角点の石標がある。

奥に登山者がいたので、声を掛ける。

笠ヶ岳で二人組に会って以来、初めての登山者だ。

昨夜は避難小屋に泊まったそうだ。

冬季は2階から出入りできると教えてくれた。

7時9分、牛ヶ岳 1961.5メートルの山頂に到着。

ここで昭文社の地図を広げ、山座同定を楽しむ。

目標としている越後の山々がみんな見える。

八海山や駒ヶ岳の稜線は厳しそうだ。

牛ヶ岳を辞して巻機山本峰へ向かう。

途中、正面、南には、昨日、今日と歩いてきた朝日岳からの尾根が見渡せる。

尾根の東面を朝日が照らして、とてもきれいだ。

そして右手の谷川岳は、ずいぶんと小さく見える。それだけ歩きてきたということか。

巻機山まで夏道の木道が見えるが、南側に雪原が広がっているので、下りはコースを外れ、雪の上を歩く。

ただたんに、アイゼンを着けたり外したりするのが面倒なだけだ。

本峰の右側には、割引岳が見える。その右手には六日町の市街地も見える。

雪原にぽつんと赤い点。デポしたザックが見える。

また重いザックを担ぎ、いよいよ本峰 巻機山の山頂に向かう。

山頂には雪が無く、えぐれた土の上にケルンが積んである。

8時ちょうど、巻機山 1967メートルの山頂に到着。

山頂に着く少し前に、男女二人の登山者とすれ違った。

声を掛けると地元の方で、いつでも登りに来れると自慢していた。

うらやましいかぎりだ。

山頂で写真を撮ったら、割引岳に向かう。

「わりびきだけ」または「われめきだけ」と読む。

南に広がる雪原、そして青い空。

風は微風、5月の山のベストタイミングだ。

割引岳に向かう途中に巻機山の山名板があり、そこには「巻機山山頂」と彫られている。

はたして山頂はどこなのか?

避難小屋への分岐を通り越し、少し行った樅の樹の後ろにザックをデポする。

ストックだ持って、アイゼンで下る。

標高50メートル下って、50メートル登り返す。

山頂付近には、雪が無かったが、アイゼンを外すのが面倒で、そのまま山頂を踏む。

8時35分、割引岳 1960.8メートルの山頂に到着。

三角点の石標あり。

ここも360度ビューが最高だ。

とくに八海山と駒ヶ岳の南面の撮影には、ここはベストポジションだ。

八海山

巻機山へ戻る

下る途中、コルから割引沢を見下ろすと、すごい急斜面にアイゼンのトレースが一本、下から上がってきている。

雪崩が危険なこの時期に、よくこのルートを登って(下って?)きたものだとびっくりする。

デモしたところに戻り、またまた重いザックを背に、避難小屋に向かう。

山頂から南西の斜面を「御機屋」と呼ぶらしい。

そして昭文社の地図には「織姫ノ池」と記されいているが、一面雪で、場所が分らない。

下には、巻機山避難小屋と、左に前巻機山が見える。

そして蟻のように見える登山者、下から続々登ってくる。

登山口の駐車場を朝一で出発してきた人達だろう。

そうだ、今はゴールデンウイークだ。

避難小屋は、平屋建てに見えるが、1階が雪に埋もれているだけだ。

1階の入口は、雪に埋まり開けられないが、左手の2階の窓があり、雪除けの板を外すと中に入れる。

中は松の木のいい香りがする。まだ新しい。

トイレは裏の別棟だ。ただし、今の季節は使用できない。

前巻機山への登り。何人もの登山者とスライドする。

そのなかの一人が、ザックに小さい鯉のぼりをなびかせていた。

思わず写真を撮らせてもらう。

前巻機山の手前のピークから山頂まで雪が無い。

仕方なく一旦アイゼンを外す。

9時55分 前巻機山 1861メートルの山頂に到着。

登りながら「ブー・ブー」と音が鳴り響いていたが、山頂でドローンを飛ばしている人がいた。

興味があるので、しばらく見させてもらった。

楽しいそうだ。

ここを下ると、もう巻機山も見納めだ。

ここから標高差1100メートルの長い長い下りが始まる。

最初は雪があったが、すぐに夏道になりアイゼンを外す。

木の階段をゆっくり下る。

登ってくる人が多い。人気の山なのだ。

左手を見ると、昨日から歩いてきた柄沢山から米子ノ頭の稜線が見える。

稜線の西側は雪が落ち、濃い緑の斜面がまた良い。

100メートルほど下った標高1740メートル付近で休んでいる登山者がいて、南側の笹原を抜けると雪原を歩けると教えてくれた。

丸太を置いた階段のような道jは歩き難かったので、お礼を言って進むことにする。

しかしすごい笹で、足元も見えない。

足元の石は苔むして滑りやすい。ここは春だけ使われるショートカットの路だ。

5分程で雪原に出る。

しかし、そこはかなりの急傾斜だった。一般登山者が事故起こさないかと心配になる。

ここでアイゼンを装着し、ストックをピッケルに変える。

しばらく快適な雪の下りで助かる。

下から4、5パーティーが登ってくる。

ポイント1564付近で雪原は終わり、夏道に合流する。

夏道も雪が残っていた。

この先は樹林帯の中に入る。

1時間を過ぎ、6合目に到着する。

ここは割引沢の展望台で、緑の濃い天狗岩、その下にヌクビ沢が落石で汚れている。

沢の下に行者ノ滝が見える。雪解けの水を集めゴーゴーと唸りを上げている。

割引岳で見たトレースは、このヌクビ沢を詰めたのだろうか。

自分なら怖くてとても歩けない。

6合目からは進路を南に変える。

山毛欅の林、日差しが暖かい。

トレースは夏道とは違い、雪面に自由につけられている。

この時、それに気づかず、地図も見ずトレースを辿っていた。

11時半、標高1180メートル付近で雪が途切れたので、いよいよアイゼンを外す。

その後は落葉の上を歩く。

すると前のパーティーの一人が「ここ道じゃない」と叫び、左(南)のヤブの中に入って行った。

涸沢のような道を道だと思って下ってきたが、どうも違うようだ。

バリ路ばかり歩いていると、この程度は道だと思っていたが、ここは一般道。これが本来のコースであるわけがない。

GPSをチェックすると、正規のルートから北側の沢を下ってしまったようだ。

雪があったので、ついついトレースを信じ進んでしまった。

ヤブを5、60メートルほどトラバースすると夏道が見えた。

そこには登山者がいて「私も間違えて、今夏道に出たところです」と声を掛けられた。

登りの時と違うなあと思って気付いたそうだ。

広い夏道で日差しが暑いくらいだった。

ここからは二人で下る。

ショウジョウバカマやタムシバの花が咲いている。

二人で話をしながら歩く。2日間、ほとんど人と話をしていなかったので、無性に人が恋しかった。

車できているというので、駅まで送ってほしいと頼むと快諾してくれた。

前巻機山から2時間半、登山口に着いた。

そこからすぐに桜坂駐車場が見えてくる。

12時30分、桜坂駐車場に到着。

第1駐車場には車が5台、堰堤の下の第2駐車場には20台ぐらいが停まっていた。

そして駐車場にはトイレがある。

車に乗せてくれたのは小野さんは、糸魚川の方で、今日は実家の金沢に行くそうだ。

北アルプスには何度も登っていたが、新潟の山はあまり登っていなかった。

今日は、車にアイゼン忘れてきてしまい、雪面の登りで危ないと判断し、山頂まで行くのをやめたそうだ。

安全第一、謙虚な方だ。

六日町駅で降ろしてもらい、お礼を言って別れる。

駅前に13時半に着いた。時刻表を調べると14時20分発の湯沢行きの急行があった。

急行と言っても特急券は必要ない。

それまでの間、駅前のトイレで着替え、そしてスーパーで弁当を買出しする。

その他、お土産に山菜と蕎麦(乾麺)を買う。

平ヶ岳の帰りに買ってからファンになった。

こちらの蕎麦は「へぎ蕎麦」が有名だが、その乾麺が美味しい。

フノリという海藻をつなぎに使って、のど越しが独特だ。

都内では「がんき」という立ち食い蕎麦屋が「へぎ蕎麦」で有名だ。

急行は、ほぼほぼ満席だった。

20分程で、越後湯沢駅に着く。

接続の水上行きの発車まで30分、それまでの間、改札を出て観光客でごった返すお土産屋をスルーして、立ち食い蕎麦屋に行く。

今日は、山芋蕎麦をいただく。蕎麦もうまいが、汁も美味い。

水上行きは、それほど混んでいなかった。

車窓から八海山、巻機山を眺め、のどかな旅モードに浸る。

土合駅の下りのホームは、観光客がたくさんいて、その人たちが一斉に乗り込んできて、電車は満員になった。

水上駅で高崎行きに乗り換える。

連休だからか、たちまち座席は埋まる。なんとか席は確保できたが、立っている乗客も多く、ゆっくりできない。

渋川駅では、SLが停まっていた。ホームは見物に来たのか乗りに来たのか、人盛りができていた。

高崎駅で上野行に乗り換える。

ここでびっくりすることが起こる。

笠ヶ岳避難小屋で一緒だった年配の二人にばったり会ったのだ。

なんでも馬蹄型に歩いて水上から同じ電車だったらしい。

奇遇ってあるんだなあ。

【編集後記】

春の連休、残雪の季節でないと歩けない山を歩くことが、最近、楽しみになった。

一人で歩いて、一人でツエルトで寝て。

一人でルートを見極め、そして下ってくると人に出会う。

すべて楽しい。

ヒッチハイクさせてもらった小野さん、ありがとうございました。

( ^^) _旦~~