佐武流山

バリエーションコース

Home > Index No.1 > 山行記録 157

アクセス・コースタイム

2019年8月11日(日)~12日(月) 晴れ ツエルト泊

8月11日(日)

電車:高砂駅[4:45発]-東京駅[5:18着] ホームに並ぶ

東京駅[6:08発]-(とき301号)-越後湯沢駅[7:24着]

(定期+JR線3350円+自由席券2800円)

車 :越後湯沢駅[7:40発]-和山 ひだまりヒュッテ[9:45着]

徒歩:ひだまりヒュッテ[10:15出]-登山口・水場[10:50着]-

-登山口[10:57出]-林道合流[11:36着]-

-檜俣川林道に合流[12:00着]-下降点分岐[12:34着]-

-檜俣川徒渉[12:49着/13:20出]-

-物思平[14:22着/14:35出]-ワルサ峰[15:55着/16:05出]-

-西赤沢源頭[16:50着/17:00出]-坊主平[17:12着]-

-佐武流山[17:58着](ツエルト泊)

8月12日(月)

徒歩:5:00起床 佐武流山[6:05出]-

-坊主平[6:39着]-西赤沢源頭[6:48着/6:56出]-

-コル(水場付近)[7:10着/7:30出]-

-土舞台[8:05着]-ナラズ山[8:58着/9:10出]-

-赤倉山[10:38着/10:57出]-最低鞍部[11:30着/11:45出]-

-龍ノ峰・木道[13:26着]-苗場神社[13:46着]-

-分岐[13:51着/14:12出]-ヒュッテ[14:33着]-

-苗場山[14:35着/14:55出]-分岐[15:25着/15:45出]-

-和山分岐[16:00着]-1830m地点[16:56着]-

-四合目[17:43着/17:50出]-栃川の丸太橋[18:14着]-

-1180m分岐[19:00着]-栃川[19:15着]-

-ひだまりヒュッテ[19:35着](駐車場でツエルト泊)

車 :5:00起床 ひだまりヒュッテ[6:10発]-

-切明温泉[6:18着(河原の温泉)8:00出]-

-和山温泉 仁成館[8:30着(混浴)9:45出]-

-見玉の蕎麦屋-見玉の土産物屋-

-津南酒造の工場見学-小出駅・そば処 富永-

-毛猛山登山口-六十里越峠開通記念碑-

-田子倉ダム-只見駅-

-ひとっぷろ まち湯[16:50着(日帰り温泉)17:30発]-

-蒲生駅[18:00着](駅前にツエルト泊)

・・・蒲生岳につづく・・・

【はじめに】

この旅は、山の雑誌に掲載された「佐武流山と苗場山」の記事から始まった。

記事を見た山田さんから、この一般向きではない尾根は面白そうだと電話があり、行く機会を考えていた。

「佐武流山」と「苗場山」を結ぶコースは、以前はヤブ尾根だった。

それが、地元の方々の力で、切り払われたという。

とは言え、一般コースではない。地図とコンパスが必要なコースだ。

登山口がある「秋山郷」は、東京から行くには、とにかく遠い。アクセスは、車か路線バス。

「カヤの平高原・秋山郷シャトル便」というのがあったが、山田さんが車で行くことにしたので、「越後湯沢駅」で合流することにした。

昨年もそうだったが、とにかくお盆の時期は暑い。

暑いを通り越して酷暑。それも殺人的だ。

現に、2座目の「蒲生岳」では、大学生が熱中症で下山途中に亡くなったという。

そんな暑い夏の”なりゆき旅”は、「越後湯沢駅」からスタートした。

8月11日(日)

東京始発の「上越新幹線」は、それほど混んでなく、「上野駅」」からでも座ることはできた。

お盆のこの時期、乗客はほとんどが帰省客だ。

その中で一人、山のザックを抱えていると、少し目立つ。

2時間して「越後湯沢駅」に到着すると、待ち合わせの東口駐車場に向かい、山田さんを探す。

しかし、山田さんを見つけられない。

待ち合わせの駐車場が無料でなかったため、地下駐車場に入れていたそうだ。

2CVのトランクに大型ザックを放り込み、いざ出発。

車に乗り込むと、天井には江戸風鈴がチリン・チリン鳴っている。

そして、山田さんからストローハットを手渡され、以後、この帽子が、移動中のアイテムになる。

1時間で「津南」の街に入る。ここはスイカの露店が多い。

ガソリンを入れ、国道405号を南に走る。

国道と言っても、対向車が来ると、どちらかがバックしないとならないほど狭い。

途中で「長野県」に入ると、急に道幅は広がり、舗装も良くなった。

そして2時間して、「和山温泉」近くの「ヒュッテひだまり」に着く。

奥さんに頼んで、テニスコート脇の駐車場に停めさせてもらう。

荷物をまとめ、登山靴を履く。天気はピーカン、蒸し暑い。

10時15分、国道405号を南に向かって出発する。

木々の日陰があっても暑い。

後ろからエアコンをきかせていると思われる車が近づく。

手を挙げてヒッチハイクを試みるも、定員オーバーを断られる。

約30分で、「ドロノキ平」、水場のある登山口に着いた。

すでに車が4台、東京の車の他、三重と名古屋ナンバーもあった。

水場は水量豊富だ。この先、水場はない。冷たい水を一人3リットルを確保する。

その水場に、「トンコレラに注意」の看板があった。

山の上も、下界の心配事が迫っているのか・・・。

11時少し前に、「ドロノキ平登山口」を出発する。

「大岩歩道」「佐武流山近道」と看板もある。

下草茂る樹林帯の路。踏跡は明瞭だが、広くはない。

そして蒸し暑い。

標高差100m登ると平坦になり、樹木は落葉松に変わる。

単独の登山者が下山きたので、山の様子を聞く。

30分程して、わだちが残る林道に出る。

さらに「檜俣川林道」と合流して、12時半、下降点の看板を見つけ、檜俣川に下る。

(コースタイム通り)

途中で、「チチタケ」を見つけるが1本しかないので、採取早める。

15分程で「檜俣川」に登着する。

ここが徒渉点、水深は10cmほどだ。

レコを見ると、みんな思い思いに超えている。

裸足になる者、ビニール袋を履く者、スパッツで駆け抜ける者と。

自分は、ビニール袋を用意してきた。すぐに歩きだせるためだ。

山田さんは、裸足になった。

対岸に渡したロープに掴まりながら一瞬で通過できる。

山田さんは、「冷てー」と言ったと思うと、次に「気持ち良いー」と感激している。

それはそうだ、気温35度近い林道を1時間半も歩いてきたから。

そして、何を思ったか、真裸になって川に入っていた。

「気持ち良いー」の連呼。幼稚園児のようだ。

(写真を撮ったが、公序良俗に反するため無料スケッチに代えさせていただく。)

気持ちよく沐浴した後に待っているのは、汗でびちょびちょになったシャツだ。

それを気持ち悪いと言いながら着る山田さん。

いつものことだが面白い。

昼を少し回ったので、ここで昼食にする。いつも、入山時は、コンビニで買った弁当だ。

楽しかった徒渉点を13時20分に出発する。

ここから「物見平」まで標高差約400m、最初から急な登りが始まる。

「クロベイ」の大木と「シャクナゲ」が多い。中間に大きな倒木があった。

コースタイム通り1時間で「物思平」に到着。

もみの木の根元で一本取る。

シャツは絞るほど汗を吸っていた。

次の「ワルサ峰」へ向けまた歩き始める。

ここから、木の根の多い路で、急な所にはロープが張られていた。

この辺りから眺望が効き、「ワルサ峰」や「西赤沢源頭」方面を眺める。まだ遠い。

尾根に出ると視界が開ける。

北に「苗場」から、明日登る「赤倉山」の尾根を見渡せる。

「ワルサ峰」の中間あたりから、自分の足がつるようになった。

ピッチが上がらず途中で一本取る。

つった理由は分っている。前日まで続いていた残業のせいだ。

毎夜毎夜、自宅に帰ると日付が変わっている。

だから睡眠時間は、ここ数ヶ月、毎日5時間程度だ。

そんな状態だから、気持ちも弱気になる。

今日は、途中でビバークかもしれないと山田さんを心配させてしまう。

足を騙しだまし歩き、「ワルサ峰」には、4時少し前になってしまった。

30分オーバーだ。

ここは眺望が良い。

「佐武流山」は見えないが、明日歩く「赤倉山」から「苗場」のテーブルマウンテンまで、入道雲の下、きれいに見える。

足元には、「ホソバウスユキソウ」の白い花が咲いていた。

この先、「西赤沢源頭」まで、尾根沿いの路で高低差はあまりない。

景色も良いし、足のつりもここでは治まった。

「西赤沢源頭」は、「苗場山」への分岐にもなっている。

看板には、「赤倉山」方面に10分で水場となっている。

翌日、水場を探すが、見つけられなかった。

後で地元に方に聞いたが、分かりにくいし、この時期、涸れているかもしれないとのこと。

「源頭」から「坊主平」まで登りが100mある。

またまた足がつる。ピッチが上がらない。

10分で「坊主平」を通過した。

時間は17時12分。傾いた日差しが夕方になったことを知らせる。

「坊主平」から先は樹林帯に入り眺望はなくなる。

2箇所、登り返しがある。

山頂との中間付近、ここで「佐武流山」の山頂が見えた。

下界からは見えない山頂がここでは間近に見える。

しかし、東からのガスで山頂付近は霞んでいる。

最後は、緩やかな登り坂。

前方が明るく開けてくると山頂は近い。

17:58、「佐武流山」2192.6mの山頂に到着した。

山頂には、それほど広くはないが、テントが2張、張れそうだ。

そして三角点の石標としっかりした山名板がある。

眺望はそれほど良いくなく、ガスも出てきて何も見れない。

陽が暮れる前にツエルトを張ることにする。

しかし、ここでありえないことが起こった。山田さんのツエルトが無い。

昨日、「越後湯沢駅」でステーションビバークしたとき使ったので、持ってきたことは確かだという。

「檜俣川」で昼飯を出した時、ザックから落としたか。

本人は、絶対に持ってきたはずと言う。

ここは友情、自分のツエルトに2人で寝ることにした。

恩を売るなんて、しません。

足もつって疲れた自分は、さっさとコンビニの弁当を食べる。

山田さんは、アドレナリンマックスで、四合瓶を呑み干すとウィスキーを呑み始める。

夜中、風は吹かなかったが、雨がぱらついた。

8月12日(月)

2日目は5時に起床。

ガスっているが空は晴れている。

濡れたツエルトを畳み、6時に出発する。

「坊主平」の手前で視界が開ける。

そこには雲海が広がっていた。

感動する山田さん。「奥多摩」では、雲海は見られないと言う。

それにしても、青い空と緑の山。

そして白い雲。自然の芸術だ。

「西赤沢源頭」で一本取る。

ここから、「赤倉山」を経由して「苗場山」に向かう。

天気は晴れ、風は微風。「ウグイス」の声が聞こえる。

路は下草刈りがされ、ヤブ漕ぎはなさそうだ。

下山して、「ヒュッテひだまり」のご主人達が、下草を刈ってくれたことがわかった。

正面には、「ナラズ山」から「赤倉山」」に続く尾根が見える。

「源頭」を下ったところに水場があると看板があり、気にしながら下る。

10分程でコルに着き、行き過ぎたかと、ザックを置き周囲を探す。

山田さんが、赤テープを見つけるが、ヤブがひどく、あきらめる。

コルから先は、ササとシャクナゲ、コメツガの樹林帯に変わる。

路はコケ生しシダが増える。

2つ目のコブは北側を巻く。その先、平坦な途中に白い標識があった。

そこが「土舞台」と呼ばれる場所。

静かな森の中だ。

「ナラズ山」の登りはササが多い。

樹林を抜けると南の眺望が開ける。

振り向くと「佐武流山」の尾根が見えた。

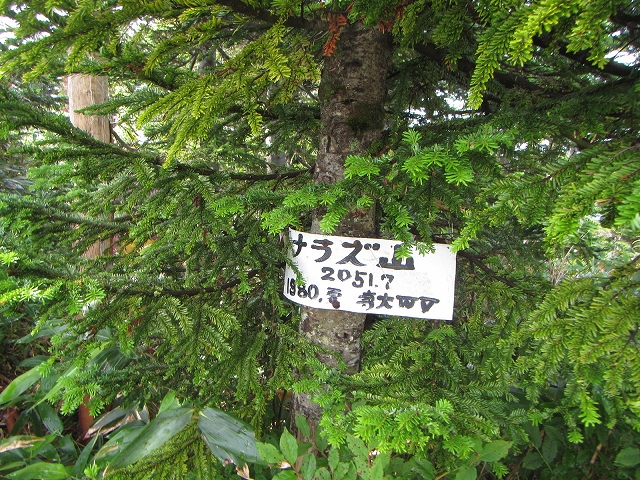

緩やかで広い尾根をしばらく進むと「ナラズ山」に到着する。

山頂を少し超えた先に「苗場山」が見えるところがあり、ここで一本取る。

緑の斜面、遠くの尾根は「平標山」と「谷川岳」だろうか。

ここで「赤倉山」から来た登山者と会う。

「苗場山」までの情報を聞く。

その後、東側の眺望の良い尾根が続く。

花は少ないが、気分は最高だ。

一ヶ所、路が不明瞭になる。

池塘のような沼のような場所に着く。そこは左に進むと進むと、また路に出る。

緩やかな登りが続く。

山頂手前で樹林帯になる。

大きな樹が根こそぎ倒れていた。台風によるものか。

コメツガやモミの林を抜けると、路の脇にブルーシートで何やら包んだ物があった。

下山して「ヒュッテひだまり」のご主人に話したら、下草刈りの道具を置いてきたのだと言う。

山頂に着いたのかと思いきや看板も無く、さらに進むと地面に置かれた山名板があった。

10:38、「赤倉山」1938.5mの山頂に到着。

しかし、ここは眺望がないので、少し進んだ分岐で一本取る。

山田さんは、汗びっしょりのシャツを着替える。

ここから「苗場山」まで、距離はかなりある。

昨日、足がつって辛かったが、今日は大丈夫だ。

ただ、長丁場で暑くて、体力の消耗が激しい。

そんなときでも、山田さんといると楽しい。

今回のコースには、キノコの「テングダケダマシ」が多く見られた。

それをもじって「ツエルト持ってきた騙し」と名言を残した。

これは笑った。

急な下りから始まる。

下りきったところで、沢を登ってきた3人パーティに出会う。

「赤湯」に下るそうだ。

山田さんは、少しバテ気味。最低鞍部の木陰で大休止する。

山田さんはここで、昨夜、食べなかったコンビニ弁当でエネルギー補給する。

それから、彼のパワーは、夜まで続いた。

12時ちょうど。「苗場山」に向かって登り始める。

蒸し暑い景色もない登り。30分程で、湿原の淵に着く。

始めて「ニッコウキスゲ」を見つける。

正面は、平らな山頂が見える。

右手(東)の斜面は、夏の山の景色が広がっている。

足元の花も種類が増える。

緩やかな路を登ると、最初の池塘に着いた。

「苗場山」と言えは高層湿原、池塘は欠かせない。

周辺には「モウセンゴケ」が多いようで、赤く池塘を縁取っている。

さらに30分歩くと、木道が表れ、「苗場山」で一番きれいな池塘が広がる「龍ノ峰」に着く。

なだらかな山頂に広がる湿原と池塘。

間に生える「コメツガ」などの樹々。

早速、山田さんはカメラを出し、構図を考える。

花は終わっているが、この景色だけでも十分満足できる。

雲も良い。入道雲と高層の巻雲、そして青い空。

なんとも言えない。

クネクネ曲がる木道を進むたび景色が変わる。その度、感動が広がる。

「コメツガ」の高木が見えると、そこには「苗場神社」が祭られている。

そこで下山の無事を祈り、先を進む。

木道の先に、ベンチが見える。

そこまで行くと、山頂との分岐だ。ここで大休止。

ベンチには、親子3人組がいた。

「佐武流山」から来たと教えたらびっくりしていた。

分岐を東、山頂に向かう。

さっきと違って、湿原を見下ろす景色が味わえる。

白く光る池塘が点在する風景、きれいだ。

足元を見れは、白い「ワタスゲ」が可憐だ。

木道は修理中で、脇に新しい木材が山積みされているのが残念だ。

分岐から約30分、「山頂ヒュッテ」が見えてきた。

人も多いようだ。

山頂には特にこだわらない二人だが、せっかくだからと山頂を確認する。

14時35分、「苗場山」2145.2mの山頂に到着。

三脚を出し、写真を残す。

山頂の少し東に、大きなベンチがあり、「中尾根」から登ってくる人、下る人。何人も行き来する。

ここで山田さんが煙管を出し、気持ちよさげに一服する。

湿原の先に見える「佐武流山」。

あそこから歩いてきたのかと思うと感慨深い。

しかし今回もきつかったなあ。

ここで小屋に泊まったら楽だろうな、などと考える。

すると山田さんから「今日のうちに下ろう」と一言。

確かに、明日からの予定を考えると、当初の予定どおり下った方が良い。

そうと決まれば時間がない。

酒がないからと、ヒュッテで缶ビール(600円)とワンカップ(400円)、ペットボトルの水(350円)を仕入れる。

高いが、ここで飲める楽しみには変えられない。

山頂を下り、分岐のベンチで缶ビールを開ける。

この景色も見納めと、ビールで乾杯。

最後の力を振り絞り、いよいよ下山に取り掛かる。

コースは、歩く人も少ない「平太郎尾根」だ。

「九合目坪場」の手前の樹林帯は、大きな丸い岩がゴロゴロしていて滑りやすく、歩くのに難儀する。

雨が降った時には、路が沢に変わり、靴を濡らす場所だ。

きれいな湿原を楽しむ。

木道も新しいものに交換され、滑りにくい。

いつしかガスが出てきて、景色は見られなくなったが、その分、湿原を目に焼き付けることができた。

「九合目坪場」で、木道を南に折れる。

丸太の標識に、「和山」8.2kmと書かれている。

長い下山の始まりだ。

「平太郎尾根」に向かう木道は、年季のはいった板だけ。

それも、分岐から5mまでしかなかった。

そこから先は、木道もなし。

何百年もかけ出来上がった湿原を靴で踏み荒らす感じがして忍びない。

路は一旦、沢沿いの樹林帯に入り、また、湿原を通過する。

ここの湿原は、幅は狭いが、人工的なものが一つもなく、自然のままの高層湿原だ。

途中、何度か小沢を渡る。

一ヶ所、沢に出たところでルートを見失う。

沢の下流かと思い下るが路がなく、戻ってみたら対岸にスチールワイヤーがぶら下がっていて、そこを登るとコースに出た。

近くに赤テープもなかった。さらに樹林帯を進む。

「九合目坪場」から下ること約1時間、「6合目」に到着した。

鉄板に書かれた標識がある。

標高1830m、ここから一気に550m下る。

それも急な下りだ。

この長い下りは、写真が1枚しかなかった。

6合目から約1時間、4合目に到着した。

この50m下の沢まで、急な下りになる。何本ものトラロープが10本をぐらい掛かっていた。

手に豆ができそうなくらい、長い下りだった。

下りきると大きな沢(栃川)で、橋はない。

赤テープを見ながら倒木を橋替わりに渡る。

その先は、暗い広葉樹の森。日暮れも近く、辺りは暗くなる。

山田さんと考え、途中1250m付近でツエルトを張れる平地があれば、ビバークしようと考えた。

広葉樹林の路は、トラバース気味に下っている。

落葉松の林に変わり、平地を探すも、手ごろな場所は見つからない。

そうこうしているうちに、1180mの分岐に近付いた。

すると山田さんが、『違うよ』と声が掛かる。

分岐の看板を見落として、通過するところだった。

それもそのはず、辺りは真っ暗。ここでライトを点ける。

この分岐まで来てしまえば、もう登山口は近い。

ビバークしないで行くことにする。

落葉が積もった路を下ると、ゴーロ地帯になる。とたんにルートが不明になる。

地図とコンパスを出す。

沢(栃川)の音が大きくなる。茅の土手を下ると砂利道に出た。

川沿いの作業道だ。

ここでも地図を見て、少しだけ、川上に進むと、「栃川」を渡る、鉄の橋があった。

その近くには、白い板に、「苗場山」と「和山」の文字があった。

この標識、昼間だって見つけにくいと思った。

橋を渡ると、砂利道の作業道になっていた。

15分程歩いて、ついに登山口、「ヒュッテひだまり」に到着した。

灯りは点いているが、人の気配がない。

声を掛けると、ご主人が出てきてくれた。

こんなに遅くなってと小言を言われるかと思ったが、ねぎらってくれた。

早速、今夜のテン場を聞く。

ヒュッテを下ったところだと言うが、そこまで行く気力がなく、無理を言って駐車場にツエルトを張らせてもらう。

代わりに、翌朝は、泊り客が起きる前に、撤収することを約束する。

そうとなると、腹が減った。

ビールと枝豆を頼み、その間に温泉に入ることにした。

4、5人で一杯になる小さい浴槽だ。

温泉はかけ流し、単純泉だったが、熱くて水で冷まさないと入れなかった。

湯上りは、ビールと枝豆で下山祝い。

そこにご主人が加わり、山の話で盛り上がる。

登ってきた山の話をすると、「佐武流山」から「苗場山」への路を開拓したのは、ご主人達だと聞いてびっくりした。

ご主人:「相澤 博文」さん、19歳でこの地が気に入り、結婚相手がヒュッテの女将さんだったそうだ。

登山道を整備したのは「前進クラブ」と言って、バックギヤが無いと意味だと言う。

ルート途中の地名は、クラブで命名したそうだ。

「坊主平」は、メンバーの一人に坊主の人がいたから。

「土舞台」は、ヒュッテの常連客:俳優の「苅谷俊介」氏の事務所の名前から取ったそうだ。

今年も、下管刈りをしてくれたのは、「前進クラブ」の方がだと言うことで、感謝の言葉しかない。

水場が見つけられなかった話をすると、『分かりにくい所だから。

でも今は枯れているかも』と教えてくれてた。

キノコの話では、山田さんが盛り上がっていた。

畑で作っているというプチトマトとバジルを持ってきてくれた。

これもがとてもおいしかった。

翌日は、福島の「蒲生岳」に登るための移動日。

旅モードでスタートする。

まずは、「切明温泉」だ。

ここは、河原に自噴する温泉で、思い思いに河原を掘って温泉を楽しむ。

無論、脱衣場など無い。

問題は、湯加減を調整するのが難しいこと。

自噴する温泉の温度は50度以上あって、方や川の水は10度ぐらい。

河原の砂利を掘るだけでは湯船は作れないので、川に石を積み上げ作るが、川は流れているから、なかなか温まらない。

自噴している砂に近づけば火傷しそうに熱い。

その加減を楽しんでいるうちに、客も増え、いつしか2時間も遊んでしまった。

次は、老舗旅館「仁成館」に行った。

ここはご主人が亡くなってから、女将さんが日帰り温泉だけ営業している。

ここも源泉かけ流し。

風流jな露天風呂に浸かり、何より最高なのが、風呂から「鳥甲山」の東面の岩壁が正面に見えること。

この景色は圧巻。

温泉に浸りながら、最高のロケーション。たまらない。

風呂から出て、女将さんが言うには、9月でここを閉め、大阪の娘さんと暮らすそうだ。

その為、古いシーツやマットを燃やしていた。

すると女将さんが、記念にと旅館の名入りの浴衣をくれた。

これがまた最高の思い出の品になった。

もちろん、山から帰って、パジャマの代わりに、この浴衣で夏を過ごしたのは言うまでもない。

旅館を出発する前に、女将さんと山田さんの愛車:2CVとで記念写真を撮った。

車は、元来た国道405号を北上する。

途中、「津南酒造」の工場見学をし、そこで美味しい湧き水を分けてもらう。

昼飯は、「小出駅」前の「へぎ蕎麦」にしようと車を飛ばす。

ところが、今は夏。それも酷暑ではないかと言う暑さ。

クーラーの無い2CV、風鈴を付けていはいるが、気持ちだけではこの暑さは乗り切れそうもない。

熱中症になりそうだった。

なんとか、「小出駅」に着くも、いつもの蕎麦屋は、蕎麦が売り切れと言うことで、別をあたることになった。

駅の東側の商店街にある「宮永」で待望のへぎ蕎麦に舌鼓。

腹を満たして、次は「福島県」入りだ。

「JR只見線」に沿った国道254号線は、途中で「大白川駅」を通過する。

ここは、2年前の5月、「毛猛山」に登るため使った駅だ。

登山口のスノーシェイドの近くに車を停め、登った尾根を眺める。

あの時は、大変だった。

「六十里峠」のトンネルを抜けると「福島県」だ。

「田子倉ダム」」でトイレ休憩し、「只見駅」では、本日3回目の風呂、「只見保養センター ひとっぷろ まち湯」で今日の締めくくり。

駅近くのコンビニで地酒を買い求め、「会津蒲生駅」を目指す。

「会津蒲生駅」は、「蒲生岳」の麓にある駅で、現在、2011年7月の豪雨以来「只見駅」と「会津川口駅」間は不通が続いている。

そこで、駅前の広場にツエルトを張り、今宵の宿にする。

陽が傾くころ、地元の人は数人で山から下ってきた。

聞くと、今日、里帰りした大学生が、「蒲生岳」を下山中に熱中症で倒れ、亡くなったそうだ。

そう、ここ数日の暑さは半端じゃない。

そう高くない山だから、軽装で、無理したのだろうか・・・。

そうこうしていると、今度はトラックが一台停まって、おじさんが声を掛けてきた。

『こんなところでテントを張ってもらっちゃあ困る。』と。

それから、いろいろな話をされた。

学校の先生で、今でも教え子が先生、先生と言って遊びに来るとか。

「三浦雄一郎」や、「野口健」の話。「蒲生岳」の登山道整備は地元の人達が行っているとか・・・。それで、結局、ツエルト泊は今回だけ許されたが、車は国道沿いにある駐車場に置けと言う。

その夜は、「只見」で仕入れた酒で宴会をした。

もちろん、酒の肴は、最後に声をかけられた元先生の話だったことは言うまでもない。

・・・蒲生岳につづく・・・

【編集後記】

暑い夏の”なりゆき旅”

山田さんと出会ったが2014年7月2日、「奥多摩」は「金毘羅尾根」の

「白岩山」だった。

以来、5年。濃い付き合いをしてきた。

”旅”という言葉も、山田さんとの山に行くようになって使うようになった。

次の”旅”を楽しみに、明日からまた頑張ろう。

( ^^) _旦~~